Contributi per il centenario di Pier Paolo Pasolini

Convegno_Grigoletti_su_Pasolini_giovani

Nel presente libretto sono trascritte le relazioni del convegno svoltosi nel dicembre 2008, nell’Auditorium del Liceo Scientifico “Michelangelo Grigoletti” di Pordenone, sul tema “La nuova gioventù. I giovani nella poesia friulana di Pier Paolo Pasolini”, in cui si è cercato di mettere a fuoco da un parte la passione pedagogica di Pasolini, testimoniata da sette anni di insegnamento in Friuli, dal 1942 al 1949, dall’altra la sua visione dei giovani, tema centrale di tutta la sua opera artistica.

Le relazioni sono del poeta e scrittore Ovidio Colussi, cofondatore con Pasolini dell’Academiuta di lenga furlana, ovvero dell’originale esperienza educativa e poetica nata a Casarsa nel 1945, e Silvio Ornella, insegnante e poeta da tempo affermatosi nel panorama degli autori in lingua friulana.

Colussi è uno degli ultimi testimoni viventi della passione educativa di Pasolini, il quale fa dire a uno dei suoi personaggi autobiografici, nel racconto Romans, che «può educare solo chi sa cosa significa amare, chi tiene sempre presente la Divinità». A lui è toccato il compito di rievocare gli anni dell’Academiuta e di far capire quale rapporto avesse Pasolini con i giovani di Casarsa.

Silvio Ornella invece ha ripercorso l’immagine dei giovani nella poesia friulana della Nuova gioventù, dalle prime poesie degli anni quaranta alle ultime degli anni settanta, quando Pasolini denuncia il mutamento antropologico subito dai ragazzi e invita ogni giovane a “no essi borghèis, ma un sant/o un soldàt: un sant sensa ignoransa,/ un soldàt sensa violensa”.

Agli organizzatori è sembrato che il tema del convegno risultasse particolarmente attuale in un momento come questo di emergenza educativa, in cui c’è bisogno di attingere a modelli validi in campo formativo, come è nel caso di Pasolini, in cui, sia pur assieme a un obiettivo disordine morale, del resto mai esibito od ostentato, c’è una coscienza religiosa e civile che ha ancora molto da insegnare.

«Se qualcuno ti ha educato non può averlo fatto che col suo essere, non col suo parlare», ha scritto Pasolini nel racconto pedagogico Gennariello, pubblicato sul Mondo nel 1975 ed ora riproposto in Lettere luterane. Si tratta, come si può ben capire, del fondamento di ogni rapporto autenticamente educativo, come già scriveva Ignazio di Antiochia: «Si educa attraverso ciò che si dice, di più attraverso ciò che si fa, ancor di più attraverso ciò che si è».

Ma sempre in Gennariello Pasolini pone uno dei problemi più gravi comparso negli ultimi decenni nel rapporto tra le generazioni. «Ora io non posso insegnare a te le “cose” che mi hanno educato, e tu non puoi insegnare a me le “cose” che ti stanno educando», dice il maestro cinquantenne all’allievo quindicenne. Il superamento di tale frattura è ancor oggi il problema che giovani ed adulti hanno di fronte. E se non si può dire che Pasolini abbia trovato la strada per risolverlo, ‘è senz’altro vero che nessuno come lui ha saputo esprimere la drammaticità della sfida.

Centro culturale “Augusto Del Noce”

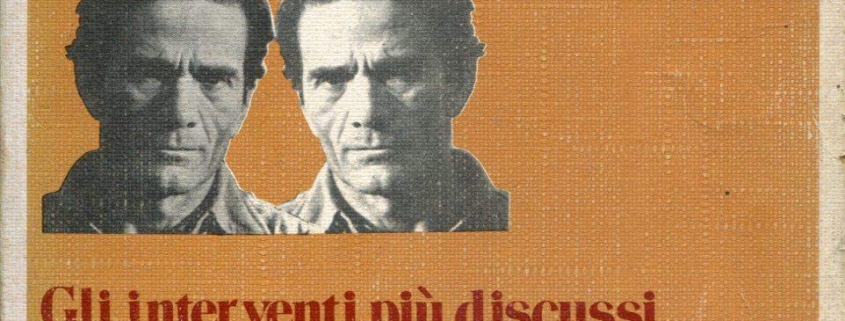

I fratelli Pasolini e l’eccidio di Porzùs

Roberto Castenetto

Il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini ha riproposto inevitabilmente anche la questione del rapporto tra lo scrittore e il fratello minore Guido, uno dei martiri dell’eccidio di Porzùs e di Bosco Romagno, nel febbraio del 1945. Si tratta, come è noto, di una ferita ancora aperta, nonostante siano passati ben settantasette anni da allora e nonostante ci siano stati parziali riconoscimenti di responsabilità e tentativi di riconciliazione tra alcuni dei protagonisti, nel frattempo scomparsi.

Recentemente lo storico Ernesto Galli della Loggia, in un intervento a Udine, per il 75° anniversario della fondazione dell’Associazione Osoppo, ha sintetizzato efficacemente la questione: «Il 24 settembre 1944, Vincenzo Bianco, un dirigente del PCI del Nord Italia, ordina alle Federazioni del PCI di Udine e Trieste di porre le formazioni partigiane garibaldine agli ordini del IX Corpus dell’esercito Jugoslavo. L’ordine viene eseguito e la brigata comunista Garibaldi-Natisone passa sotto il comando straniero. Il 19 ottobre arriva il crisma definitivo dal livello più alto, ovvero dalla direzione del PCI, attraverso un comunicato di Togliatti “Noi consideriamo come un fatto positivo, di cui dobbiamo rallegrarci e che in tutti i modi dobbiamo favorire, la occupazione della regione giuliana da parte delle truppe del maresciallo Tito. Questo vuol dire che i comunisti devono prendere posizione contro tutti quagli elementi che agiscono in favore dell’imperialismo e del nazionalismo italiano (ovvero i partigiani della Osppo n.d,r) e di tutti coloro che contribuiscono a creare discordia tra i due popoli (italiano e jugoslavo n-d.r.)”».

In conseguenza di ciò, nel novembre il PCI esce dal CLN del Friuli Venezia Giulia e il 7 febbraio del 1945 un centinaio di garibaldini, su ordine della Federazione del PCI udinese, si recano alle malghe di Porzùs per trucidare 18 partigiani della Osoppo lì stanziati e in particolare i comandanti Gastone Valente (Enea) e Francesco De Gregori (Bolla): tra i caduti c’è anche il giovanissimo Guido Pasolini, trucidato dopo alcuni giorni a Bosco Romagno. Quale era la colpa degli osovani di Porzùs, se non quella di essersi rifiutati di andarsene dal confine orientale, dove il IX corpus jugoslavo voleva avere mano libera in vista dell’annessione alla Jugoslavia non solo della “slavia friulana”, di Gorizia e Trieste, ma probabilmente anche dell’intero Friuli, fino al Livenza? Qualcuno ha contestato questa spiegazione affermando che un pugno di osovani non potevano certamente costituire un problema e che pertanto l’azione sarebbe stata sproporzionata rispetto al fine. Ma non si tiene conto dell’irrazionale meccanismo innescato da una concezione gerarchica della società, ben espressa dal comunista Mario Toffanin (Giacca), il comandante dei Gap (Gruppi di azione patriottica) responsabile finale dell’eccidio: “Franco (Ostelio Modesti, segretario del PCI udinese n.d,r.) e Ultra (Alfio Tambosso, vicesegretario n.d.r.) gera i miei comandanti. Mi gavevo da ubidir loro due sempre, per tutte le cose importanti. Ma gero anche autonomo per certe robe. De tanto in tanto se copava do-tre fassisti qua, dodo-tre fassisti là” (citato in Gianfranco Nosella, Per non dimenticare, Campanotto editore, 2019).

Si è anche detto che in realtà Giacca e gli altri furono usati dai Servizi segreti alleati per screditare la resistenza comunista in vista dei futuri assetti politico-sociali dell’Europa dopo la guerra. Tesi questa riproposta in un voluminoso libro di Giovanni Giovannetti, Malastoria, uscito nel 2020, in cui si indaga sugli intrecci tra l’organizzazione Gladio, sorta per contrastare un’eventuale invasione comunista in Italia, le stragi del dopoguerra e le riflessioni di Pasolini nel romanzo incompiuto Petrolio. Ma se anche così fosse, sarebbe comunque implicata l’intera catena di comando sopra ricordata, strumentale a sua volta all’invasione jugoslava e all’instaurazione del socialismo in Italia.

La Osoppo era nata, alla Vigilia di Natale del 1943, per la librazione della nazione dagli invasori nazisti e per sano sentimento patriottico, con l’appoggio di buona parte del clero friulano, che si era trovato a svolgere un’azione di supplenza dopo il crollo dello Stato fascista, in nome dell’atavico legame tra preti e comunità contadine di villaggio. Un contributo fondamentale era venuto poi da vari ufficiali del regio esercito, che si trovavano nei Balcani l’8 settembre 1943 e che costituirono buona parte dei quadri della formazione partigiana.

Il diciottenne Guido Pasolini aveva aderito alla Osoppo subito dopo il diploma conseguito al Liceo Scientifico Michelangelo Grigoletti di Pordenone, nel maggio del 1944. Nei mesi precedenti era stato protagonista di varie azioni contro gli occupanti nazisti e contro i fascisti a loro subalterni: spericolate azioni di sabotaggio dei presidi militari e scritte sui muri di Casarsa. Qualcuno dice che partì per la montagna non solo per evitare di essere arruolato tra i militari della Repubblica di Salò, anche per distogliere i sospetti nei confronti del fratello Pier Paolo, già oggetto di attenzioni da parte degli occupanti. Naturalmente l’anno che trascorse dal maggio 1944 al maggio 1945, quando si seppe della morte di Guido, fu di grande preoccupazione per la famiglia Pasolini: la madre Susanna Colussi, casarsese, Pier Paolo, e naturalmente il padre, il bolognese Carlo Alberto, ex ufficiale del Regio esercito, allora prigioniero di guerra in Kenia. La sofferenza si acuì quando ebbero le prime notizie su Porzùs, dopo varie settimane, senza però notizie precise sulla sorte di Guido, che fu conosciuta solo ai primi di maggio, con un ritardo inspiegabile.

In questi ultimi mesi, lo storico Andrea Zannini, dell’Università di Udine, facendo eco ad altri studiosi come Rienzo Pellegrini e prima di lui Giuseppe Zigaina, ha avanzato la tesi che il testo teatrale in friulano, I Turcs tal Friûl, abbia a che fare proprio con il sacrificio di Guido. Mai pubblicato da Pasolini, l’atto unico fu stampato dopo la morte dello scrittore, dai coniugi Ciceri, che dissero di avere avuto la sua autorizzazione nell’estate del 1974 o anche prima. Ma quando fu scritto il testo? Secondo la data presente in una delle redazioni, nel maggio del 1944. Ma Andrea Zannini sostiene che in realtà esso risalga al maggio del 1945 e che pertanto si tratti di una tragica riflessione di Pier Paolo sulla morte di Guido. Pertanto il protagonista del dramma, Meni, sacrificatosi per difendere il paese di Casarsa dalla scorreria bosniaca del 1499, non sarebbe altri che Guido, sacrificatosi per difendere il Friuli dal tentativo di annessione jugoslava del 1945.

Naturalmente questa tesi, che ribalta quella tradizionale secondo la quale i Turcs sarebbero stati gli invasori tedeschi, ha suscitato reazioni stizzite, che pur non essendosi manifestate pubblicamente, erano percepibili nel convegno nazionale di chiusura del centenario pasoliniano tenutosi a Casarsa il 4/5 novembre scorsi. Qui però bisognerebbe aprire una lunga parentesi sulla cultura italiana, ancora fortemente condizionata dall’egemonia culturale marxista del dopoguerra, oggi diventata relativista e nichilista. Come conciliare infatti un Pasolini antislavo nel 1945 con la sua successiva professione di fede comunista, paradossalmente mantenutasi anche dopo la sua cacciata dal PCI in seguito ai fatti di Ramuscello dell’ottobre 1949, quando lo scrittore fu denunciato per corruzione di minori e atti osceni in luogo pubblico? Non sarebbe dunque concepibile in certi ambienti un testo antislavo e ultimamente anticomunista da parte di un intellettuale dichiaratamente di sinistra, nonostante le sue numerose prese di posizione al di fuori dall’obbedienza di partito. Basti pensare solo al fatto che nel 1968 una delegazione del PCI andò a Belgrado per consegnare al maresciallo Tito una pergamena in cui lo si ringraziava per la lotta di liberazione, che pur aveva comportato migliaia di infoibamenti di italiani in Istria e sul confine orientale, nonché lo stesso eccidio di Porzùs. Sorge il sospetto che la stessa cacciata di Pasolini dal PCI friulano non fosse dovuta tanto allo scandalo sessuale, come si è sempre detto, per un residuo di moralismo presente in un PCI non ancora dissoltasi nel radicalismo di massa predetto da Augusto Del Noce, quanto piuttosto dalla volontà di dare una lezione a un intellettuale che stava parecchie spanne sopra la dirigenza comunista dell’epoca e che avrebbe potuto costituire un grosso problema in un’area ancora calda del Paese quale era quella friulana e giuliana Come spiegare altrimenti la durezza con cui l’Unità accusa il poeta di “degenerazione borghese”, attraverso la penna di Ferdinando Mautino, che guarda caso fu capo di stato maggiore della Garibaldi-Natisone? Ma su questo bisognerà ricercare e riflettere ancora.

Eventi, n. 3, dicembre 2022

Pasolini, Giussani e il fascismo

Roberto Castenetto

Nell’anno che sta per chiudersi ci sono stati tre centenari che apparentemente non hanno legami tra loro: l’anniversario della nascita del fascismo e di due protagonisti della seconda metà del Novecento, ancora oggi presenti con la loro opera rispettivamente letteraria ed educativa: Pier Paolo Pasolini e Luigi Giussani.

In un recente intervento a Udine, il poeta e scrittore Davide Rondoni ha affermato che “entrambi a un certo punto della loro vita si sono resi conto che l’Italia stava cambiando, che era in atto una mutazione antropologica, dovuta anche allo sviluppo economico degli anni Cinquanta e Sessanta”. Ma non era solo un mutamento sociale: “stava cambiando qualcosa nel profondo”. Che cosa stava cambiando? “Entrambi si erano accorti che stava cambiando il rapporto con la realtà”. A conferma di ciò c’è una lettera scritta al poeta Carlo Betocchi, dell’ottobre del 1954, in cui Pasolini chiede che cosa sia la realtà; nello stesso anno Luigi Giussani inizia il suo insegnamento di religione al Liceo Berchet di Milano, proprio con la questione del realismo. La centralità della questione è riproposta anche da Mario Luzi, il quale scrive che la poesia del Novecento “eleva a oggetto proprio la crisi del suo oggetto (…) la crisi della realtà, cioè. La realtà come cosa data, come dato di partenza, non regge alla crisi (…) Il problema di ristabilire un rapporto autentico tra la parola e la cosa, che è sempre stato il problema dei problemi di ogni poeta, a questo punto si aggravava per la radicalità dell’aut aut. Che cosa era reale in mezzo a tante appariscenze e a tanti residui di cosiddetta realtà? La realtà del realismo o neo-realismo, per esempio, ha tutta l’apparenza del reale, ma non tocca l’attualità reale dello stato d’animo». (M. Luzi, Discorso sulla poesia del Novecento, in “Il Pensiero. Rivista di filosofia”, 1997/1).

Che cosa c’entra il fascismo con tutto ciò? Se non ci si limita ad una analisi sociologica del fascismo, come reazione borghese alle conquiste della classe operaia, ma si vanno a ricercare le sue radici teoriche nel pensiero del suo filosofo, Giovanni Gentile, leggiamo, che “se la realtà, tutta la realtà è un nostro presupposto, noi restiamo esclusi da tutta la realtà, che ci sarà senza che ci siamo noi” (Giovanni Gentile, Opere, XXXVII); da qui uno degli assunti dell’ideologia fascista, ovvero “la scomparsa di ogni datità”; ma, come scrive Augusto Del Noce, “eliminata ogni realtà presupposta resta l’Io, unico, assoluto, infinito, universale” (A. Del Noce, Giovanni Gentile. Per una interpretazione filosofica della storia contemporanea, 1990). Naturalmente questo “Io, unico, assoluto, infinito, universale”, teorizzato da Gentile, è il potere, per cui Mussolini poteva dire che lui era la nazione e la nazione si identificava con lui.

Come sappiamo tutto questo è finito: è finita la filosofia di Gentile, che nessuno studia più, ed è finito il fascismo. Ma rimane il problema del rapporto con la realtà, che se non è impostato bene ci lascia in balia del potere. Basti pensare al fatto che oggi il rapporto con la realtà è sempre più “mediato” dal mondo digitale, costituita soprattutto da immagini. Non a caso Pasolini, negli ultimi anni della sua vita, ha scritto di un nuovo fascismo, molto più pervasivo di quello del ventennio, da lui chiamato in un famoso articolo Il potere senza volto: “Conosco anche – perché le vedo e le vivo – alcune caratteristiche di questo nuovo Potere ancora senza volto”; per esempio, puntualizza, “la sua decisione di abbandonare la Chiesa, la sua determinazione (coronata da successo) di trasformare contadini e sottoproletari in piccoli borghesi, e soprattutto la sua smania, per così dire cosmica, di attuare fino in fondo lo ‘Sviluppo’: produrre e consumare” (P.P. Pasolini, Scritti corsari, 1975). Soprattutto, secondo Pasolini, il fine del nuovo potere è “l’omologazione brutalmente totalitaria del mondo”.

Giussani sentiva Pasolini particolarmente interessante giudicandolo addirittura “l’unico intellettuale cattolico”. Si rammaricò di non averlo incontrato un giorno in aeroporto, perché distratto da un amico. La mattina del 3 novembre 1975, quando lesse sul Corriere della Sera, dell’uccisione di Pier Paolo Pasolini, aveva sul tavolo una lettera per lui, non ancora completata.

Luigi Giussani ha sempre insegnato che l’educazione è introduzione alla realtà e che la realtà non viene mai affermata se non viene affermato il suo significato totale. Secondo Giussani Pasolini aveva succhiato dal seno di sua madre questo significato, presente nella tradizione dei contadini di Casarsa, ma poi aveva preso un’altra strada, scegliendo amici che negavano l’esistenza della verità. “Ma lentamente nella sua vita si è sentito riecheggiare quello che diceva sua madre sulla vita, sulla verità e sulla strada da battere. Se avesse incontrato uno con la nostra passione, se fosse venuto a un gesto della nostra comunità, soprattutto a certi momenti, Pasolini avrebbe pianto” (A. Savorana, Vita di Don Giussani, Milano 2013).

Eventi, n. 3, dicembre 2022

Roberto Castenetto[1]

SECOLARIZZAZIONE E RIVOLUZIONE SESSUALE IN DEL NOCE E PASOLINI

(pubblicato nella rivista “Studium personae”, Anno X, n.1-2/2019)

Che cosa è la secolarizzazione? Per Augusto Del Noce è il «processo verso una situazione in cui si possa dire che Dio è scomparso senza lasciare tracce»[2]. Tale processo ha due fasi: una sacrale, legata alle cosiddette religioni secolari, ovvero al comunismo, al nazismo e al fascismo, e una profana, quella della società opulenta in cui viviamo[3]. La differenza tra le due fasi sta nel fatto che la prima, pur negando il soprannaturale, è religiosa, avendo messo al posto di Dio l’Avvenire, mentre la seconda «è l’unica nella storia del mondo che non abbia origine da una religione, ma sorga essenzialmente contro una religione, anche se, per paradosso, questa religione è la marxista (ma successivamente, la critica si estende a ogni altra forma di religione). Non a caso il punto di vista del suo intellettuale si riassume nelle due seguenti affermazioni: accettazione della morte di Dio e posizione critica rispetto al marxismo in quanto ancora, a suo modo, è religioso. Da questa novità deriva il suo antitradizionalismo; la sua prospettiva storica è, in sostanza, la seguente: nella storia c’è stata una cesura definitiva rappresentata dalla seconda guerra mondiale; non sono stati vinti soltanto nazismo e fascismo, ma l’intera vecchia tradizione europea; e fascismo e nazismo devono essere interpretati come fenomeni conseguenti alla paura del progresso storico, o come si suol dire oggi, della trascendenza. usando questo termine in un significato intramondano (quindi non trascendenza in senso religioso, ma nel senso di trascendimento storico, o superamento del presente n.d.r.). In conseguenza di tale giudizio, chi si richiama alla tradizione è sempre, quale che sia la sua consapevolezza, un “reazionario” o un “fascista” (termini che vengono stoltamente identificati»[4].

Il momento cruciale sarebbe dunque stato il secondo dopoguerra, quando si sarebbe potuto optare per un risveglio religioso invece che per la società del benessere. Come è noto si scelse la seconda strada, i cui esiti, previsti da Del Noce negli anni settanta, sono quelli di «una cultura fisicalista-scientista-tecnologica, a cui corrisponde una morale che inverte l’imperativo kantiano e che suona quindi: “considera l’umanità in te e in altri come un mezzo e non come un fine”; anche in te, perché il cosiddetto tuo realizzarti, secondo la formula corrente, è subordinato la tuo farti mezzo»[5].

Sempre negli anni settanta, un altro intellettuale stigmatizzava la società del benessere, con una serie di articoli sulla stampa e in particolare con il film Salò, o le 120 giornate di Sodoma, dove veniva denunciata la mercificazione del corpo umano e della sessualità, estrema deriva del processo sopra ricordato. In una intervista rilasciata a Stoccarda, il 26 ottobre 1975, pochi giorni prima della sua morte, Pier Paolo Pasolini affermava:

«Adesso io ha fatto un film che non so bene perché l’ho fatto, che si chiama Salò, o le 120 giornate di Sodoma, tratto da De Sade e ambientato nella Repubblica di Salò, che sono gli ultimi mesi di Mussolini, insomma, e non so bene perché l’ho fatto; adesso sto a vedere, capire perché l’ho fatto fra qualche mese, fra qualche anno. Fatto sta che qui il sesso è ancora usato, ma nziché essere usato, come nella trilogia della vita, come qualcosa di giocoso, di bello e di perduto, è usato come qualcosa di terribile, è diventato la metafora di quella che Marx chiama la mercificazione del corpo, l’alienazione del corpo. Quello che ha fatto Hitler brutalmente, cioè uccidendo, distruggendo mi corpi, la civiltà consumistica l’ha fatto sul piano culturale, ma in realtà è la stessa cosa. Ecco allora in questo ultimo film c’è ancora sesso, c’è ancora una certa capacità di presa su un pubblico anche vasto, benché il film sia molto più rigoroso, ma la funzione vera di questo film, nella mia storia e nella storia di questi cinque anni, sei di cinema italiano, ancora non lo so bene»[6].

Le parole dello scrittore friulano possono risultare paradossali, per la dichiarazione di inconsapevolezza sui motivi che lo spinsero a girare Salò, ma per comprenderle occorre considerare il modo in cui Pasolini concepiva l’opera cinematografica: per lui un film non era la trasposizione di una serie di pensieri, bensì un’illuminazione o una serie di illuminazioni, in cui si manifestava la forma dell’opera. Nel caso di Salò poi c’era anche il fatto che il progetto era capitato nelle mani di Pasolini quasi per caso, come racconta Pupi Avati una intervista in cui ricostruisce la genesi della sceneggiatura:

«La storia è questa: è l’epoca del grande successo dei film di ambiente storico in cui ci fosse il pretesto di visualizzare anche scene a sfondo erotico-sessuale, quindi dagli elevati progetti tipo Decameron o I racconti di Canterbury si è avuto tutto un seguito di cinema di serie B, il cosiddetto Boccaccianesimo. Enrico Lucherini, che era il capo ufficio stampa della Euro, propose a Cesare Lanza, che era presidente della Euro, di occuparsi di De Sade, visto che tra l’altro allora De Sade era all’indice, e non si riusciva a trovarlo. Le centoventi pagine di Sodoma non c’erano in libreria. Io ne trovai una copia in stazione, sottobanco. Era vietato dalla censura. Comprammo quel libro e lo leggemmo, io, Troisi e Masenza, destinando questo film a un regista che si chiamva De Sisti. Una volta iniziata la stesura della sceneggiatura ci rendemmo conto che un film così, con delle situazioni così scabrose non sarebbe passato in censura. E De Sisti non andava bene come regista. A me venne in mente di proporre alla Euro di far leggere il copione a Sergio Citti. Cesare Lanza, che era amico di Pasolini, si incaricò di portarglielo per farlo avere a Sergio Citti. L’incontro avvenne al ristorante “Corsetti” dell’Eur e Pasolini si riservò di leggerlo. Lo lesse, non gli piacque, però si incuriosì perché non aveva mai letto De Sade»[7].

Nella primavera del 1975, quando il lavoro non era ancora terminato, Pasolini sintetizzò così il contenuto del film:

[…] quattro potenti (un duca, un banchiere, un presidente di tribunale e un monsignore), ontologici e perciò arbitrari, “riducono a cose” delle vittime umili. E ciò in una specie di sacra rappresentazione, che seguendo probabilmente quella che era l’intenzione di De Sade, ha una specie di organizzazione formale dantesca. Un Antinferno e tre Gironi. La figura principale (di carattere metonimico) è l’accumulazione (dei crimini): ma anche l’iperbole (vorrei giungere ai limiti della sopportabilità)»[8].

Roberto Chiesi lo ha definito «il film più “inaccessibile”, il più “difficile” dell’intera opera cinematografica pasoliniana»[9]. Sempre secondo Chiesi, Salò «racconta sempre nella forma del “mistero” e, in questo caso, con sottile discrezione un aberrante itinerario di formazione, un processo di omologazione che si verifica sotto i nostri occhi e coinvolge alcuni personaggi secondari: i giovani che non vengono sterminati»[10]. Infatti alla fine del film «una nuova gioventù di carnefici-spettatori, assuefatti alla prassi dell’abuso e della violenza, è pronta per il mondo futuro»[11]. Forse la chiave di lettura dell’ultima opera cinematografica pasoliniana sta proprio nel finale della stessa, di cui pochissimi si sono accorti[12]. Il copione del film, pubblicato nei Meridiani Mondadori e tratto direttamente dal parlato, contiene infatti un errore clamoroso, proprio nelle battute finali che due giovani repubblichini si scambiano dopo essersi alzati dai divaetti in cui sono seduti, per tentare un ballo assieme. A un certo punto uno dei due chiede: «Come si chiama il tuo ragazzo?». E l’altro risponde: «Margherita». Ebbene, nel Meridiano il breve scambio verbale diventa: «Come si chiama la tua ragazza?». «Margherita»[13]. Non si tratta di un errore di stampa e del resto gran parte dei saggi critici sul film riportano tale dizione. Così, ad esempio, Marco Antonio Bazzocchi: «L’ultima battuta viene lasciata a due ragazzi che ballano al suono di una canzonetta degli anni quaranta: “Come si chiama la tua ragazza?”, “Margherita”. Il senso rimane sospeso. L’insopportabile visione delle torture si smonta, secondo il progetto di dosare serietà e impossibilità della serietà»[14]. Serafino Murri in un saggio dedicato espressamente a Salò scrive che «mentre la carneficina finale si compie, due giovani collaborazionisti, sulle note della canzonetta Son tanto triste, con fare dolce e goffo e col fucile in spalla, accennano qualche passo di valzer: sono distratti, lontani dall’orrore, parlano del mondo fuori della villa, delle ragazze che li aspettano»[15]. Anche la versione francese del film, che è sottotitolata, recita: «C’est qui, ta petite, amie?».

Sembra evidente che il significato della scena è quello di una acritica accettazione della «mutazione antropologica» avvenuta nella villa dove sono stati rinchiusi i giovani da rieducare. Una sorta di assuefazione all’omsessualismo e forse anche all’indifferenziazione sessuale, proiettata in un tempo successivo al fascismo, come suggerito anche dal cambio della musica che avviene nella radio. Scrive infatti Enrico Terrone che «nell’istante in cui la manopola della radio è stata girata, come se si trattasse di una macchina del tempo, la guerra è finita, la R.S.I. è caduta, il Presidente ha raggiunto i suoi amici in quello spazio spettrale della scelleratezza assoluta che il film mostra soltanto attravreso le lenti di un binocolo. Il fascismo si è dissolto, smaterializzato, vaporizzato. Ma non è svanito nel nulla. Il suo spirito aleggia ancora nella sala e veglia in stato aeriforme sulla stanza dei due giovani collaborazionisti, ormai assuefatti ad ogni abiezione e già proiettati in un futuro spaventosamente spensierato»[16].

Significativamente uno dei signori di Salò, chiamato Curval come nel romando di De Sade, enuncia i divieti fondamentali vigenti nella villa: «qualunque uomo trovato in flagrante delitto con una donna verrà punito con la perdita di un arto. I più piccoli atti religiosi, da parte di qualunque soggetto, verranno puniti con la morte»[17]. Il «nuovo potere», di cui Pasolini scrive quasi ossessivamente negli anni settanta[18], ha cambiato «il linguaggio e il sistema di segni del sesso»[19] e non sopporta gli atti religiosi, come scrive sempre Serafino Murri:

«Religione, sessualità e morte, gli elementi che strutturano l’intimità individuale, subiscono continui attentati dissacranti, che rompono qualsiasi logica di ruolo secondo il disegno sadiano di possedere “dall’esterno” il punto di vista dell’individuo padroneggiandone le emozioni. Il colpo di grazia alla dignità personale è nell’abolizione dell’ultima differenza biologica, quella sessuale (riferimento ironico alla retorica della “parità dei diritti” sessantottina nello stato di illiberalità sociale): lo testimonia la selva di deretani senza volto in gara per essere uccisi nella sequenza 22. L’indifferenza tra gli oggetti dello stupro è una delle chiavi di volta del fulm: l’analità che pervade Salò, oltre al senso metaforico del disprezzo di sé, della volgarità e dell’abbassamento culturale imposto dalla società dei consumi ai suoi spettatori, nella profanazione con cui omologa l’elemento maschile a quello femminile, chiude definitivamente il circolo della reificazione corporale delle vittime»[20].

Negli stessi anni in cui Pasolini maturava la propria idea del nuovo potere che mercifica il sesso e distrugge ogni forma di sacralità, Augusto Del Noce si soffermava sulla medesima problematica in un articolo denominato L’erotismo alla conquista della società[21]. In quello scritto veniva ricordato il primo autore in cui fu delineato il programma della rivoluzione sessuale iniziata negli anni sessanta del Novecento, ovvero Wilhem Reich, il quale già negli anni trenta scriveva che una ragazza vergine a diciotto anni doveva essere considerata una vergogna e che ciò di cui una adolescente aveva bisogno era «di una camera tranquilla, di antifecondativi adatti, e di un amico capace di fare all’amore, che abbia cioè una struttura sessuo-affermativa; di genitori comprensivi e di un ambiente sociale affermatore del sesso»[22]. Per Reich la famiglia monogamica tradizionale era un istituto repressivo per eccellenza e doveva essere abolita assieme a ogni ordine metaempirico e oggetiivo di verità, o meglio conseguentemente alla distruzione di questo. Quella sessuale e non quella econimica era dunque la vera rivoluzione, che realizzava e completava quella marxista. Questa sarà nel dopoguerra anche la posizione del surrealismo, che partito da De Sade incontra Reich e insegue la rivoluzione totale. E scrive Del Noce, a conclusione del proprio saggio, che «il totalitarismo, visto nel suo carattere di fenomeno nuovo, irriducibile alle forme passate di tirannide, nasce appunto dalla corruzione della democrazia: cioè dalla concessione, che, per una falsa idea della libertà, le democrazie fanno alle pressioni irrazionaliste»[23].

Augusto Del Noce, come è noto, condivideva molti dei giudizi di Pier Paolo Pasolini sulla società opulenta e la perdita del sacro. Riferendosi ai suoi articoli apparsi sul Corriere della Sera scrisse:

«occorre riconoscere che nessuno come lui ha inteso il carattere della contestazione e dei suoi strascichi: “Rivoluzione del sì” a una nuova classe di “potere reale”, asservente il potere dei politici che neppure si sono accorti della sua realtà, emersa dopo il ‘60. Nel senso che l’opera distruttiva che essa continua a compiere è rivolta a togliere gli ostacoli all’instaurazione di questa nuova élite, la più priva di ideali e per ciò stesso la più oppressiva. Nel riguardo di tale opera, la distinzione tra i giovani “neri” e i “giovani” rossi è del tutto secondaria, come egli ha ben visto. Ma c’è di più. Ha anche inteso come questo “nuovo totalitarismo” che si avanza rassomigli più che al Comunismo o al Nazismo, a un nuovo Fascismo diventato totalitario, o violentemente totalizzato sotto la maschera della permissività come egli preferisce dire»[24].

Naturalmente la convergenza di giudizi tra Del Noce e Pasolini derivava da percorsi diversi: nel primo abbiamo una rigorosa ricostruzione filosofica che svela le premesse dell’idea egemone di modernità, da lui individuate proprio nel pensiero libertino del Seicento, mentre nel secondo troviamo una sofferta e contraddittoria esperienza di vita e di arte, che lo ha portato a capire e a denunciare la natura del nuovo potere[25]. Per Del Noce tuttavia Pasolini è un «ribelle incompiuto», perché si è opposto con coraggio alla secolarizzazione, ma non ha veramente criticato le ragioni per cui tale fenomeno ha potuto prodursi, ed è rimasto così un ribelle entro il sistema. Eppure la scelta di accettare un film sul libro di De Sade implica una sorta di intuizione da parte dello scrittore friulano della natura libertina di una certa modernità, come notato da Del Noce: «la nuova borghesia illuminista intendeva andare da Marx a Diderot, ma ci si può fermare a Diderot o non si deve invece, imboccata questa via, procedere verso Sade?»[26]. Pasolini non era un pensatore sistematico e quindi non aveva gli strumenti per riconoscere gli errori che hanno portato agli attuali esiti della modernità, ma aveva quella che lui stesso chiamava «illuminazione», che gli permetteva di cogliere aspetti della realtà che altri non erano in grado di vedere. Appare comunque significativo che vari autori oggi, pur appartenendo a contesti culturali diversi, riconoscano la realtà di quanto Del Noce e Pasolini scrissero negli anni settanta, come nel caso di Byung-Chul Han, il quale ha evidenziato che «l’amore si positivizza, oggi, nella sessualità, che è comunque sottomessa al diktat della prestazione. Il sesso è una prestazione. L’erotismo è un capitale che si deve accrescere. Col suo valore di esposizione (Ausstellungswert) il corpo equivale a una merce. L’Altro, che è stato privato della sua alterità, viene sessualizzato come oggetto di eccitazione: non può essere amato, ma solo consumato. Dal momento che viene frammentato dalla parzialità sessuale, l’Altro non è più una persona: non è data una personalità sessuale»[27].

[1]Presidente del Centro culturale Augusto Del Noce di Pordenone; www.centrodelnoce.it; centodelnoce@gmail.com

[2]A. Del Noce, L’epoca della secolarizzazione, Giuffré, Milano 1970, 195.

[3]Ibidem, 196.

[4]Ibidem, 294.

[5]Ibidem, 328.

[6]N. Naldini, Pasolini una vita, Tamellini edizioni, Alberedo d’Adige 2014, 488.

[7]Genesi di una sceneggiatura, intervista a Pupi Avati di A. Sebastiani, in «Palazzo Sanvitale, Quadrimestrale di letteratura», 5 (2001), 118.

[8]P.P. Pasolini, Appendice a Salò, in Per il cinema, I Meridiani II, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 2001, 2066.

[9]R. Chiesi, I sommersi e i salvati nell’inferno di Salò. Stazioni rituali di un crudele itinerario pedagogico, in «Poetiche. Rivista di letteratura», 1 (2006), 25.

[10]Ibidem, 28.

[11]Ibidem, 36.

[12]Devo la segnalazione a Gianluca Stocchi; vedi R. Castenetto, G. Stocchi, Il mio ragazzo si chiama Margherita: la profezia di Pasolini in Salò, in «Quaderni del Centro culturale Augusto Del Noce», 6 (2016), 23-43.

[13]P.P. Pasolini, Per il cinema, cit., 2060.

[14]M. A. Bazzocchi, Pier Paolo Pasolini, Bruno Mondadori, Milano 1998, 171.

[15]S. Murri, Pier Paolo Pasolini. Salò o le 120 giornate di Sodoma, Lindau, Torino 2007, 33.

[16]E. Terrone, The End, in «Segni cinema», 134 (2005), 38.

[17]P.P. Pasolini, Per il cinema, cit., 2036.

[18]P.P. Pasolini, Scritti corsari, Garzanti, Milano 1990.

[19]P.P. Pasolini, Per il cinema, cit., 2064..

[20]S. Murri, Pier Paolo Pasolini, cit., 114-115.

[21] A. Del Noce, L’erotismo alla conquista della società, in A.A.V.V., Via libera alla pornografia?, Vallecchi, Firenze 1970, 9-48, ora in A. Del Noce, Rivoluzione, Risorgimento, Tradizione. Scritti su “L’Europa” (e altri inediti), a cura di F. Mercadante, A. Tarantino, B. Casadei, Giuffré editore, Milano 1993, 61-95.

[22]A. Del Noce, L’erotismo, cit., 66.

[23]Ibidem, 95.

[24]A. Del Noce, Il ribelle incompiuto, «Il Tempo», 15 febbraio 1975.

[25]Sull’idea di modernità in Augusto Del Noce vedi M. Borghesi, Augusto Del Noce. La legittimazione critica del moderno, Marietti 1820, Genova-Milano, 2001; per un’analisi del contraddittorio percorso pasoliniano, vedi il recente saggio di N. Mirenzi, Pasolini contro Pasolini, Lindau, Torino 2016.

[26]A. Del Noce, L’erotismo, cit., 81.

[27]B. C. Han, Eros in agonia, Figure nottetempo, Milano 2019, 31.

Pier Paolo Pasolini e la morte del fratello Guido «martire-Cristo»

Obiettivo di questo breve contributo è di mettere a confronto i primi scritti letterari di Pasolini dettati dal dolore per la morte del fratello Guido, nella convinzione che in essi trovi espressione uno dei drammi centrali dello scrittore, posto improvvisamente di fronte a un sacrificio che lo interrogherà per tutta la vita, la cui memoria riemergerà costantemente nella sua opera come le acque del Tagliamento – da lui tanto amato – che si inabissano nelle ghiaie e poi ricompaiono, senza alcuna regola, lungo il percorso libero e selvaggio del fiume. Si tratta di opere poetiche indispensabili per indagare il pensiero dello scrittore, nel suo farsi da subito drammatico, per i suoi nodi personali irrisolti personali e per quelli legati al suo tempo. Ci sembra inoltre che in questa vicenda si possano cogliere riscontri delle acque sotterrane e poi emergenti del suo doloroso e sofferto incontro-confronto con l’avvenimento cristiano, quello di Dio, di Cristo, dei cristiani.

Il primo testo in cui Pasolini scrive della morte di Guido viene composto in pochi giorni di intensa ispirazione, poco dopo avere avuto la certezza della morte del fratello, come testimoniano le note che seguono, poste in calce a una delle versioni manoscritte del dramma teatrale I Turcs tal Friûl:

I ai scrit i Turcs dal 14-15 al 22 di maj – il vinçedoi, dì trist, apena disnat. I mi soi sintut pierdut coma mai, besoul, ta li Agussis. I ai lavorat cuatris oris e miesa e dal «coru dai Turcs» scrit stamatina, i ai finit il miracul. Sensa quistu dì, Maj a è stat un mies assai biel. Mars, Avril, meis beas; grant equilibri, lus, perfetiòn ta la conosensa di me; (esistensia sempri ta la pica di me stes). Ringratiàn il Signour Amen.

22 di maj, sera spetant Rosari

[Ho scritto i Turchi dal 14-15 al 22 di maggio – il ventidue, giorno triste, appena pranzato. Mi sono sentito perduto come mai prima, solo, alle Agussis. Ho lavorato quattro ore e mezza e dal «coro dei Turchi» scritto stamattina sono arrivato a finire il miracolo. A parte questo giorno, Maggio è stato un mese assai bello. Marzo, Aprile, Maggio mesi beati; grande equilibrio, luce, perfezione nella conoscenza di me (esistenza sempre al vertice di me stesso).

Ringraziando il Signore. Amen.

22 maggio, sera aspettando Rosario][1]

Lo scrittore si sente «perdut come mai, besoul, ta lis Agussis», per la perdita del fratello. Il dramma teatrale sarebbe dunque il primo scritto letterario in cui Pier Paolo esprime i propri sentimenti e il proprio pensiero su Guido. Infatti, pur recando la data del maggio 1944 in una delle sue versioni, esso risale in realtà al maggio 1945, come sostenuto e dimostrato recentemente da Andrea Zannini[2]. Inversamente bisognerebbe attribuire al poeta capacità divinatorie, come fece Giuseppe Zigaina[3] che scrisse della «dichiarata possibilità, da parte di Pasolini, di prevedere il futuro»[4]:

“In questa pièce teatrale Pasolini anticipa – come per premonizione – la morte del fratello Guido, massacrato alla malga Porzûs nel febbraio del 1945, in realtà a Bosco Romagno (n.d.r.). Il fratello di Pasolini, dopo la caduta del fascismo, raggiunse in montagna (le montagne del Friuli orientale al confine con la Jugoslavia) le formazioni partigiane di orientamento nazionalista. In seguito alle aspre contese sui futuri confini, oltre che sul modo di combattere i tedeschi, un commando partigiano di ispirazione comunista uccise il gruppo dirigente delle brigate nazionaliste, tra cui, Guido Pasolini. Nella finzione scenica i due fratelli Meni e Pauli – riferiti in realtà a Guido e Pier Paolo – si sovrappongono, si fondono talvolta, per sdoppiarsi nuova-mente come in un giuoco di specchi. Pauli-Pier Paolo piange il fratello Meni con queste parole: «Tu fratello, tu vivo con me, giovane con me, martire con me…»” Ma ecco i-fatti nel testo teatrale. La sera del 30 settembre 1499, a Casarsa della Delizia, nel cortile della casa dei Colussi, che è il cognome della madre di Pasolini ma anche di uno dei suoi antenati che realmente assistettero all’avvenimento narrato, «un messaggero reca notizie drammatiche: il Turco ha varcato l’Isonzo e avanza distruggendo e bruciando; sono diecimila a cavallo e seicento a piedi…». Bisogna decidere. Alcuni si raccolgono in preghiera; altri fuggono nel bosco, mentre Meni (Guido) «… corre a raccogliere i coetanei dei paesi vicini per tentare una generosa opera di difesa». Arrivano altre notizie: i Turchi stanno passando il Tagliamento a guado (il Tagliamento è il grande fiume che scorre vicino a Casarsa); «Si oscilla tra speranza e terrore ed in questo frangente Giovanni Colussi [l’antenato della madre di Pasolini] fa voto di erigere una chiesa se scamperanno alla morte». Qualcuno inizia a piangere e a pregare, «mentre in lontananza si alza il coro dei Turchi protervo e solenne». Tutto l’orizzonte è ormai in fiamme. Allora Lucia, la madre, sale angosciata sul granaio della casa per vedere cosa succede e scorge un gruppo di giovani inseguiti dai Turchi che tra-sportano il corpo straziato di Meni, il fratello di Pauli. Ma nell’ansia e nella disperazione generale si alza un gran vento, e nella polvere che esso solleva i Turchi si allontanano”. In sostanza testo teatrale, confondendo passato e presente, e invasioni alle rappresaglie nazifasciste degli anni in cui il testo è stato scritto. Ma i fatti storici sono documentati in una lapide murata nella chiesetta di Santa Croce costruita ex voto dagli abitanti di Casarsa scampati al massacro. Ed è in questa chiesetta (dove per secoli i Colussi hanno pregato) che è stato officiato il rito funebre per Guido ma anche per Pier Paolo. È lì che si ripete il pianto della madre Susanna davanti alla bara, prima di Guido e poi di Pier Paolo. Ma si ripete anche, identico, nella scena del Vangelo secondo Matteo (il film di Pasolini) dove la Madonna piange il figlio sulla croce. Ci sono fotografie che lo documentano. Sempre lei Susanna, le stesse lacrime. Gli stessi vestiti; c’è perfino la stessa persona che sostiene la madre-madonna e la conforta (Graziella, la nipote di Pasolini)”. [5].

Anche recentemente, un altro studioso ha scritto che «questa epopea storica viene concepita poco prima della tragica morte del fratello Guido, svolgendo un ruolo apotropaico che non salva però il parente, anzi ne vaticina la fine, lutto immedicabile che lascerà tracce indelebili e colpevolizzanti nell’immaginario di Pier Paolo»[6]. Ma, se è noto che la partenza di Guido per le montagne nel maggio del 1944, preceduta da forti discussioni in famiglia, portò la madre Susanna Colussi e il fratello Pier Paolo a temere, nei mesi successivi, per la sua incolumità e a prefigurare anche la sua possibile morte, è evidente che l’intensità della pièce teatrale trova la sua ragione solo dopo che la tragedia si è consumata, come leggiamo in queste parole di Pauli Colùs:

Ti vevis razòn, fradi. Ti eris zovin, ma ti eris vif; e jo i no mi ‘necuarzevi. Ti eris dut zovin dai çavièj ai piè: dut zovin e flurìt; e ti vevis poura di muri. Ades, i mi necuàrs da la to zoventùt, ades q’i viòt il to cuarp di muart. Un zovin vif coma q’i ti eris al podeva preà, al podeva; o blestemà; o murì… E ades puor zovin muart tal to cuarp a resta doma qe la zoventùt cu ‘l biel volt culurìt.

[Avevi ragione, fratello. Tu eri giovane, ma erí vivo; e io non me ne accorgevo. Eri tutto giovane dai capelli ai piedi: tutto giovane e in fiore; e avevi paura di morire. Adesso, mi accorgo della tua giovinezza, adesso che vedo il tuo corpo morto. Un giovane vivo come eri tu poteva pregare, poteva; o bestemmiare; o morire … E adesso povero giovane morto nel tuo corpo resta solo la gioventù con il bel volto colorito].

Dopo I Turcs abbiamo un breve testo in prosa denominato Il martire ai vivi, che compare nel terzo numero dello «Stroligut», il fascicolo letterario casarsese che Pasolini aveva iniziato a pubblicare nel 1944. Qui è Guido “Ermes” che si rivolge ai paesani, per testimoniare il senso del proprio martirio:

“Coscientemente ho cercato la morte dopo una breve giovinezza, che pure a me pare eterna, essendo l’unica., l’insostituibile che io avessi avuto in sorte. Coscientemente ho rinunciato all’inenarrabile gioia di essere al mondo con me stesso, e i miei genitori e mio fratello e tutti voi; ma ho pagato questa mia rinuncia con uno strazio tale che solo un vivo può comprenderlo. Coscientemente fui martire dopo un anno di lotte, di fame, di patimenti, li sofferenze, di guerra; eppure, essere stato un valoroso era ben nulla; nulla, poiché non c’è confronto possibile fra tutto ciò che è di codesta vita e il silenzio terribile della morte. Ora, io, martire, mi rivolgo a voi vivi. Non per digradarvi con questa mia umana grandezza, che, cercata per sé stessa, con la generosità. innocente di chi non aveva ancora vent’ anni, è finita con me, ivi questo assoluto silenzio, ed io non chiedo compensi di nessuna specie. È stato il mio cuore entusiasta che mi ha portato a questo incredibile sacrificio: io non potevo sopravvivere al mio entusiasmo; e accetto, così, la mia sorte. Io mi rivolgo a voi per raccomandarvi di non dimenticare i sentimenti che mi hanno condotto alla morte, e gli ideali che mi fanno martire. L’Italia non è caduta, ed io non la vedo nemmeno toccata dagli avvenimenti di questi ultimi anni della storia, poiché la sua grandezza è tutta spirituale, e s’innalza al di sopra di tutte le miserie nostre ed altrui. È per questa spirituale grandezza che io sono morto. E a chi si mostri sfiduciato davanti alla miseria della Patria, io dirò che mai in tutta la sua storia, essa ha potuto contare un numero così grande di martiri che la glorificano, come in questi anni che possono sembrare sconfortanti e non lo sono. In questa spirituale grandezza della Patria, a cui io vi supplico di credere, voi troverete specchiati e riassunti tutti gli affetti che mi hanno fatto morire per lei”.

Si tratta di un richiamo alla «grandezza della Patria», una grandezza spirituale che non può essere toccata da nulla, perché essa «s’innalza al di sopra di tutte le miserie nostre ed altrui». Il tema ritorna significativamente poco dopo in un testo poetico in friulano sulla libertà dell’Italia:

La libertat, l’Italia/ e quissà diu cual distin disperat/ a ti voevin/ dopu tant vivut e patit/ ta qistu silensiu./ Cuant qe i traditours ta li Baitis/ A bagnavín di sanc zenerous la neif,/ «Sçampa — a ti an dita — no sta tornà lassù»./ I ti podevis salvati,/ ma tu/ i no ti às lassat bessoi/ i tu cumpains a muri./ «Sçampa, torna indavour»./ I ti podevis salvati/ ma tu/ i ti sos tornat lassù,/ çaminant./ To mari, to pari, to fradi,/ lontans/ cun dut il to passat e la to vita infinida/, in qel dì a non savevin/ qe alc di pì grant di lour/ al ti clamava,/ cu’l to cour inossent.

[La libertà, l’Italia e dio sa quale destino disperato ti volevano dopo tanto vivere e patire in questo silenzio. Quando i traditori nelle Baite bagnavano di sangue generoso la neve, «Scappa», ti hanno detto, «non tornare lassù». Potevi salvarti, ma tu non hai lasciato morire soli i tuoi compagni. «Scappa, torna indietro». Potevi salvarti, ma tu sei tornato lassù, camminando. Tua madre, tuo padre, tuo fratello, lontani con tutto il tuo passato e la tua vita infinita, quel giorno non sapevano che qualcosa di grande più di loro ti chiamava, con il tuo cuore innocente][7]

Nella poesia, che fa parte della piccola raccolta “Còrus in muart di Guido”, uscita nello «Stroligut di cà da l’Aga» dell’agosto 1945, risultano decisive alcune ripetizioni, come sçampa e lassù, che indicano le due opzioni possibili per Guido: la fuga o il ritorno dai compagni in pericolo di vita, rafforzate dall’avversativa introdotta dalla congiunzione e dal pronome ma tu, anch’essi ripetuti. Guido ha seguito il proprio pensiero, non ha obbedito all’istinto di sopravvivenza, al meccanismo che imporrebbe all’uomo la fuga.

Ma non serve «maledire il destino», «Sigà il distin», come Pasolini scrive nel primo verso della raccolta[8], bisogna pensare la differenza anche se questa è troppo grande: «A è massa granda qista diferensa/ par podei mai pensala»[9]. È la differenza tra quello che rimane di un uomo e il suo corpo che non c’è:

Eco, qistu Mond/ par te a no ‘l è,/ e par nu al è./ E tu par te i no ti sos,/ e par nu sì./ A è massa granda qista diferensa/ ìpar podei mai pensala: / e nu i restan coma l’erba tal prat/ e li nulis tal seil./ O fradi, tu i ti restis, par nu:/ s’i no podin toça pì il to cuarp,/ se i no savino di te?/ Il to martiriu, il to amour, il to snc, oh Crist.

[Ecco, questo mondo non è per te, è per noi. E tu per te non sei, e per noi sì. È troppo grande questa differenza per poter mai pensarla: e noi restiamo come l’erba nel prato e le nuvole nel cielo. O fratello, tu resti, per noi: se non possiamo toccare più il tuo corpo, che cosa sappiamo di te? Il tuo martirio, il tuo amore, il tuo sangue, oh Cristo.][10]

Se in questo testo c’è una prima rassomiglianza tra Guido e Cristo, fra il martirio-testimonianza di Guido con quello di Cristo, in un altro testo Pier Paolo ripercorre Incarnazione, Passione, Morte e Resurrezione, con una ancor più esplicita identificazione di Guido con Gesù, che per volontà divina ha lasciato «chel dols vivi/ cun lui stes e so mari/ e so fradi tal mont», «quel dolce vivere con sé stesso, con sua madre e con suo fratello nel mondo». Per l’identificazione con Guido, è come se Pasolini dicesse che anche a Cristo è piaciuto incarnarsi e vivere tra i suoi fratelli uomini, secondo la buona teologia cattolica[11]: Ma ora il suo corpo non c’è più:

Me fradi muart al ten/ na part di me cun lui/ ta chel trist Infinit/ ch’al mi scrissia ogni dì./ Un sofli al mi divit/ da lui, e un scur misteri;/ quan ch’a brilin li stelis,/ mi lu figuro dongia/.I sint il so respir/ tai me ciavej, e il nuja,/ una lus infinida/ a è dut un cul so voli.

[Mio fratello morto tiene una parte di me con lui in quel triste infinito che mi angoscia ogni giorno. Un soffio mi divide da lui, e un oscuro mistero; quando brillano le stelle, me lo immagino accanto. Sento il suo respiro nei miei capelli, e il nulla, una luce infinita è tutt’uno con il suo occhio.][12]

In occasione del primo anniversario dell’eccidio di Porzûs, Pasolini compone un’altra poesia, In memoria del fratello Guido “Ermes”, una sorta di poemetto, sul modello dell’amato Pascoli[13]. Sono sedici strofe, di varia lunghezza, la più intensa delle quali è una specie di visione di quanto è accaduto

XIII

Porzûs, lacrima dai crinali,/ scuoti i rari rami,/ offusca il bagliore della neve,/ un anno fa eri uguale,/ ora noi ti calpestiamo,/ e tu non senti che il cielo./ Nell’anniversario non sei/ che neve e silenzio./ Don Candido mormora, pregando,/ duemila uomini tacciono/ nel candore mortale dei tuoi monti,/ indifferente dolcezza./ (Ecco sulla porta Enea,/ Bolla, i mitra appoggiati …./ Mi sporgo/ e guardo la china/ per dove ora é un anno/ Guido veniva quassù … )/ Guido, non salire./ Non ricordi più il tuo nome?/ Ermes, ritorna indietro,/ davanti c’è Porzûs contro il cielo,/ ma voltati, e alle tue spalle/ vedrai la pianura tiepida di luci,/ tua madre lieta, i tuoi libri …/ Ermes ahi non salire/ spezza i passi che ti portano in alto,/ a Musi é la via del ritorno,/ a Porzûs non c’è che azzurro.

Ritorna l’invito al fratello a non salire, a guardare verso la «pianura tiepida di luci, / tua madre lieta, i tuoi libri». La pianura, la madre e i libri che Pier Paolo ha preferito, rispetto al sacrificio del fratello. Poco dopo, come conseguenza della tragedia, c’è una sorta di dichiarazione di chiamata di correo fatta a Dio, a Cristo, una sorta di chiamata fatta al Dio di Gesù a dichiararsi anch’esso imputabile nella tragica storia accaduta a Guido: «Tu non puoi essere, / tu che ci hai dato la neve/ e la pioggia e la luce/ e i venti e le nubi». Ritornano di nuovo le parole che troviamo nei Turcs tal Friûl, subito dopo il passo citato in precedenza:

Ti vevis razòn, fradi, di blestemà il Signour, di sacramentà la Verzin! Cui sa dulà q’a son Lour, se als, se lontans, se beàs! E nualtris cà a muri, e preàju ença! A no è justa qe jo i vedi di muri propit vuei che tal cuarp di me fradi muart i mi soi sovignùt da la me zo-ventùt; a no è justa, no, qe dut a vedi di brusasi e sparì ta qistu puor paìs cristiàn. Ti vevis razòn, fradi, di blestemà il Signour, di sacramentà la Verzin!

[Avevi ragione, fratello, di bestemmiare il Signore, di sacramentare la Vergine! Chissà dove sono Loro, in alto, lontani, beati! E noi qua a morire, e pregarli anche. Non è giusto che io debba morire proprio oggi che sul corpo di mio fratello morto mi sono ricordato della mia gioventù; non è giusto, no, che tutto debba bruciare e sparire in questo povero paese cristiano. Avevi ragione, fratello, di bestemmiare il Signore, di sacramentare la Vergine!].

Non ci si deve chiedere qui, accostando questo testo con ciò che si dice nel film “Teorema” («Io sono pieno di una domanda a cui non so rispondere. / […] È un urlo fatto per invocare l’attenzione di qualcuno o il suo aiuto; ma anche, forse, per bestemmiarlo»[14]), se questo bestemmiare non è, ancora una volta, una chiamata fatta a Dio di dichiararsi imputabile nella storia?

C’è anche un altro indizio che lega la poesia: In memoria del fratello Guido “Ermes” ai Turcs tal Friûl, ed è la parola inganno, che troviamo nei versi iniziali di (Perché ci hai tutti ingannati/ perché fosti fanciullo, / se invece non ci fu giorno/ in cui il tuo martirio non fosse presente?), ma che è più volte ripetuta da Meni (Io i no crot pi ta qel Diu. Al ni ha ingianàs, [Io non credo più in quel Dio, ci ha ingannati]); e dallo stesso parroco del paese (E ades i si ‘necuarzin q’al è stat dut un ingiàn s’al veva di finila cussì [E adesso ci accorgiamo che è stato tutto un inganno se doveva finire così]). È questa, ancora una volta, non una dichiarazione di scetticismo religioso circa un Dio indefinito, appunto, religioso, ma il riconoscimento che la imputabilità di Dio nella storia già non può essere verificata. Ci sembra di poter dire che Pasolini non ha qui perso fiducia in un Dio generico, ma non ha trovato corrispondenza storica, ecclesiale, cè nei cristiani, dello stesso farsi imputabile da parte di Dio nella storia così come era avvenuto in Cristo. C’è qui la enorme solitudine cristiana di Pasolini, quella di essere un “feto adulto” e non trovare un volto amico, fratello come Guido, per mezzo del quale verificare la imputabilità di Dio, di Cristo. Ricordiamo qui i suoi versi:

«E io, feto adulto, mi aggiro / più moderno di ogni moderno / a cercare fratelli che non sono più»[15].

«Il sangue di Cristo si è fatto ceralacca, / la ceralacca polvere, la polvere omissis. / Non una parola, o un accenno, o uno sguardo, / ah, uno sguardo, sono cristiani, per chi / ha l’abitudine, poco civile, certo, e un po’ angosciosa, / di richiedere questo a uno che parla, a uno che guarda»[16]

«Manca sempre qualcosa, c’è un vuoto in ogni mio intuire. Ed è volgare, questo non essere completo, è volgare, mai fui così volgare come in questa ansia, questo “non avere Cristo”, una faccia che sia strumento di un lavoro non tutto perduto nel puro intuire in solitudine»[17].

Quella di Pasolini è quindi una solitudine propriamente cristiana che è anticlericale in quanto è propriamente ecclesiale, desiderio, forse nostalgia, di una trasformazione metafisica – che si compie nell’amicizia e communio cristiana-ecclesiale-contadina, quella dei vecchi parroci di campagna – del vissuto quotidiano che già non è comandato né causato da leggi vegetative-naturali, come testimoniano queste parole del 1950:

«Ma lo sa lei che nessuno si sognerebbe mai di pensare ad altro che non sia la pura vita vegetativa, il puro commercio vitale … se non ci fosse un prete … Egli ammassa nella sua persona un’infinità di possibilità di pensare … […] il pensiero dell’infinito … o della morte … questo accade unicamente in chiesa … Ah come si trasforma tutta questa gente, quando entra in chiesa … è un miracolo […] e … di punto in bianco entra in contatto con Dio»[18]

Certo è che il sacrificio di Guido ha determinato in Pier Paolo una lacerazione profonda, «una perdita di armonia di sé e tra sé e la realtà», come è stato scritto[19]. La poesia In memoria del fratello Guido “Ermes” si conclude con un grido: «Diciamo: amore, / diciamo forte: amore, / che ne suonino i monti/ e le valli, / e tuoni alle orecchie: amore! / C’é un fanciullo, un candido morto, / che vive in quel grido».

E questo è certamente quello che lo scrittore ha cercato nella sua vita, la sue quete senza fine, fino al sacrificio finale, in cui si è identificato più che mai con il suo Guido, con «na muart di pur amòur»[20].Di che amore si tratta? Certo dell’amore dell’uomo per gli uomini suoi fratelli. Ma non si può vedere in questo amore di Guido ritornato dai compagni in pericolo di vita, nel suo martirio – «Il tuo martirio, il tuo amore, il tuo sangue, oh Cristo» – (martirio che etimologicamente vuol dire testimonianza) lo struggente desiderio pasoliniano di un martirio-testimonianza rintracciabile e verificabile nel volto di un fratello cristiano se Cristo davvero vuole confermarsi davanti ai suoi occhi come il «testis fidelis, il testimone fedele»?

Non si dovrà ammettere che le acque sotterranee del Tagliamento cristano di Pasolini, emerse nell’occasione della morte del fratello Guido «martire-Cristo», hanno solo trovato un Cristo di ceralacca in cristiani che si sono dissolti in polvere dimentica di sé («la polvere omissis»), anzi già marciti? «Dove il Cristianesimo / non rinasce, marcisce»[21].

Roberto Castenetto, Pier Paolo Pasolini e la morte del fratello Guido «martire-Cristo», in Roberto Volpetti I Pasolini. Guido e Piee Paolo. Resistenza e libertà, Associazione Partigiani Osoppo, Udine 2023.

Un ringraziamento particolare va ad Agostino Molteni per alcuni suggerimenti testuali.

[1] Riportato in P.P. Pasolini, I Turcs tal Friûl; testo e traduzione a cura di G. Chiarcossi, Quodlibet 2019.

[2] A. Zannini, L’altro Pasolini. Guido, Pier Paolo, Porzûs e i turchi, Marsilio 2022, pp. 121-148; l’ipotesi che il testo possa essere stato scritto nel maggio 1945 fu formulata per la prima volta da Giuseppe Zigaina (1989) e poi ripresa da Rienzo Pellegrini (1992).

[3] G. Zigaina, Pasolini e la morte. Mito, alchimia e semantica del nulla lucente, Marsilio Editori 1987.

[4] Ibidem, p. 34.

[5] Ibidem, pp. 31-34. Nelle testimonianze raccolte da G. Nosella, Casarsa. Un uomo, Campanotto Editore 2017, ci sono vari riferimenti al pianto di Susanna: secondo la testimonianza raccolta da Bruno Sclippa, Susanna e Pier Paolo seppero dell’eccidio di Porzûs ai primi di marzo del 1945; «Barba Bortul ricordò, ancora, la reazione della madre di Pasolini alla notizia della morte del figlio Guidalberto. In quella prima di numerose notti la madre si mise a urlare chiamando il figlio», ivi, p. 63; e aggiunge Nosella che «Zio Bortul, tuttavia, non aveva saputo dire a Bruno con sicurezza quanto tempo dopo la morte del figlio la madre aveva ricevuto notizia della tragedia. A parere dell’avo forse nei giorni immediatamente successivi alla disgrazia, poiché si era ai primi di marzo del 1945; in verità, lo zio, già prima aveva sentito urlare la madre Susanna per la morte del figlio tutta la notte», ivi, p. secondo un altro testimone quando giunse la notizia faceva freddo, ivi, p. 43; secondo Ovidio Colussi pochi giorni dopo Porzùs, ibidem, p. 68.

[6] P. Puppa, Per una drammaturgia al plurale, in Pasolini e il teatro, a cura di S. Casi, A. Felice e G. Guccini, Marsilio, Centro Studi Pier Paolo Pasolini Casarsa della Delizia 2012, p. 73. Anche la Cronologia, inserita nella nuova edizione delle Lettere, scritte da P.P. Pasolini, si dice che nel 1945, «dal 14 al 22 maggio Pier Paolo compose I Turcs tal Friùl», ma evidentemente la notizia è derivata dall’annotazione presente in uno dei manoscritti in cui è riportato il testo, che tuttavia non ha l’indicazione dell’anno. Va anche rilevato che c’è una significativa coincidenza tra le date delle lettere ideali scritte da Pier Paolo al fratello (12,15, 16, 17, 18 maggio 1945) e le date in cui dice di avere composto il testo teatrale (dal 14 al 22 maggio).

[7] P.P. Pasolini, Tutte le poesie, Tomo I, Mondadori 2015, p. 327.

[8] Ibidem, p. 326.

[9] Ibidem, p. 328.

[10] Ivi.

[11] «Dio è tale da poter farsi uomo. Egli è tale da voler diventare uomo. Queste due frasi dicono quanto sia vicino l’essere uomo a Dio, se Dio può essere uomo, se egli parla, pensa ed ama come uomo»: J. Ratzinger, Dogma e predicazione, Queriniana, Brescia 1974, p. 94, (corsivi nostri); vedi anche: A. Molteni, Il pensiero di Cristo. La «logica» dell’incarnazione redentrice secondo Charles Péguy, Cantagalli 2021.

[12] Ibidem, pp. 331-332.

[13] Una prima versione della poesia, con il titolo La morte di Guido, si trova in “Libertà” del 10 febbraio 1946. Successivamente le viene dato il titolo La passione del ’45. Una parte della stessa si trova in Antologia poetica della Resistenza italiana, a cura di E. F. Accrocca e V. Volpini, San Giovanni Valdarno 1955. Viene poi pubblicata in un opuscolo della Osoppo e da G. Ellero, Ricordo del partigiano Ermes ucciso a Porzûs, in Ciasarsa. San Zuan Vilasil Versuta, a cura di G. Ellero, Società Filologica Friulana, Udine 1995, p. 446.

[14] P.P. Pasolini, Teorema, Garzanti 199, p. 198.

[15] P.P. Pasolini, Poesia in forma di rosa, in Tutte le poesie, cit. p. 1099.

[16] Ibidem, Pietro II, p. 1154.

[17] Ibidem, L’alba meridionale VI, p. 1235.

[18] P. P. Pasolini, Pagine su Dina e Olga (1950), citato da A. Felice, Alla ricerca del padre perduto. Dinamiche di famiglia spezzata ne », in Pasolini e il teatro, cit., p. 55.

[19] Ivi, p. 45.

[20] P.P. Pasolini, “Dansa di Narcis (III)”, in Tutte le poesie, cit. p. 69.

[21] P.P. Pasolini, Pietro II, cit. p. 1154. Vedi anche P.P. Pasolini, Poeta delle Ceneri, a cura di G. M. Villalta, Garzanti, 2023, dove all’inizio del poemetto autobiografico scritto nel 1966, Pasolini scrive: «Piango ancora, ogni volta che ci penso, / su mio fratello Guido, / un partigiano ucciso da altri partigiani, comunisti / (Era del Partito d’Azione, ma su mio consiglio: / lui, aveva cominciato la Resistenza come comunista) /, sui monti, maledetti, di un confine / disboscato con piccoli colli grigi e sconsolate prealpi», p. 23; che la tragedia della morte di Guido abbia lasciato un segno indelebile nel poeta si capisce anche in questi versi successivi, in cui Pier Paolo sembra identificarsi con Guido, in una nuova lotta: «sì, anche il comunista è un borghese. / Questa è ormai la forma razziale dell’umanità. / Forse impegnarsi contro tutto questo / non vuol dire scrivere, da impegnati, / direi, / ma vivere», p. 46.