Progetto culturale Marco d’Europa

PROGETTO CULTURALE MARCO D’EUROPA

“Da Gorizia a Vienna. Marco d’Aviano in un dipinto di Johann Melchior Roos

Il video è sottotitolato anche in inglese e può essere attivata la sottotitolatura anche in altre lingue

Johann Melchior Roos, Padre Marco tra i protagonisti della battaglia di Vienna, databile 1696-1698

Il Centro culturale Augusto Del Noce di Pordenone e l’APS Cintamani, che nel novembre 2021 hanno acquistato il dipinto di Johann Melchior Roos (1663-1731), raffigurante Padre Marco tra i protagonisti della battaglia di Vienna (1696-1698) per depositarlo a fine 2022 nel Museo Diocesano di Arte Sacra di Concordia-Pordenone, promuovono in collaborazione con il Centro Studi Odoriciani, il Comitato per la causa di canonizzazione del Beato Marco d’Aviano e l’Associazione Alle Grazie, il progetto “Da Gorizia a Vienna. Marco d’Europa in un dipinto di Johann Melchior Roos”: esso prevede una esposizione itinerante del quadro in alcune chiese della Diocesi di Concordia-Pordenone, una mostra a Gorizia e l’inserimento dello stesso nel percorso storico-artistico del Museo Diocesano di Arte Sacra di Concordia-Pordenone. Le esposizioni saranno accompagnate da un volume di studi storici sulla figura di padre Marco d’Aviano, curato da Margherita Agostini, Walter Arzaretti, Giordano Brunettin e Roberto Castenetto, nonché da un catalogo con le opere d’arte che dialogano con il dipinto di Roos, curato dallo storici dell’arete Simone Andreoni.

Il progetto si avvale di un comitato scientifico formato da: Miriam Davide, professoressa associata di Storia medievale dell’Università di Trieste; Giordano Brunettin, storico medievista; Giancarlo Magri, pittore e restauratore; Lorena Menegoz, storica dell’arte; Angelo Crosato, già conservatore del Museo Civico d’Arte di Pordenone e studioso di storia locale; Walter Arzaretti, studioso di storia locale, rappresentante del Comitato per la canonizzazione del Beato Marco d’Aviano, e Margherita Agostini, organizzatrice di eventi artistici e culturali.

Programma delle esposizioni itineranti nell’anno 2022/23, in collaborazione con il Comitato per la causa di canonizzazione del Beato Marco d’Aviano: Aprile 2022: Duomo di San Marco a Pordenone; Agosto 2022: chiesa di Santa Maddalena di Villotta, Santa Maria Ausiliatrice di Piancavallo e chiesa di San Lorenzo di Marsure; maggio 2023: chiesa dell’Immacolata di Gorizia e Museo diocesano di Arte Sacra di Pordenone.

Chi desiderasse contribuire al progetto può inviare una erogazione liberale al Centro culturale Augusto Del Noce, IBAN – IT64T0548412501CC0720420249, scrivendo nella causale: Erogazione liberale Progetto “Marco d’Europa in un dipinto di J. M. Roos”.

Descrizione del dipinto

Padre Marco d’Aviano fu un “cappuccino predicatore”, come voleva essere definito, tra i più amati del tardo Seicento in tutta Europa, perché tutti erano conquistati dalla forza della sua testimonianza, che invitava alla conversione dei cuori e alla misericordia, ovunque egli andasse: tra i cattolici come tra i protestanti. Ebbe un ruolo determinante nel richiamo all’unità dei principi e dei popoli europei per la difesa della fede, della liberà e della pace, nonché per la promozione della giustizia. Nel quadro di Roos abbiamo al centro la figura di un cavaliere in fin di vita, sostenuto nel busto da un inserviente e osservato da un capannello di illustri personaggi. L’importanza del personaggio, che molto probabilmente è da identificare con il giovane ussaro Stanislao Potocki, è attestata dal fatto che viene assistito da due frati cappuccini, nel primo dei quali si riconosce padre Marco d’Aviano, il quale viene salutato da un cavaliere giunto in visita, che può essere identificato con Carlo V di Lorena, il comandante in capo dell’esercito imperiale. La tenda a padiglione che domina sulla destra reca un’aquila d’oro polacca e il personaggio davanti ad essa, avvolto da una pelliccia, va identificato probabilmente con Giacomo Sobieski, il figlio del re di Polonia Giovanni III, che si trova dietro di lui. Ancora più indietro rispetto al capannello di osservatori c’è un gruppo di ufficiali e di funzionari che sta esaminando il bottino di guerra e ne sta compiendo l’inventario per la spartizione. Si deve presumere che il contesto sia quello della sera del 12 settembre 1683, subito dopo la rotta dei Turchi all’assedio di Vienna. I personaggi principali del dipinto rappresentano l’unione delle tre grandi culture europee, la latina, la slava e la germanica, accomunate dalla fede cristiana.

Particolare del dipinto: Stanislao Potocki morente

Particolare del dipinto: stemma sulla gualdrappa

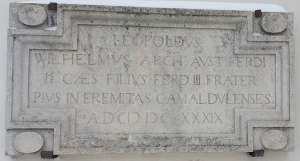

Iscrizione che ricorda il sacrificio di Stanislao Potocki, presente nella chiesa dei Francescani di Vienna

Esposizioni del dipinto a Pordenone, Aviano e Cordenons

Visitatori delle esposizioni svolte nel periodo 25 aprile 2022 – 20 maggio 2023: 2500

Duomo di San Marco, Pordenone: 24-25 marzo 2022

Chiesa di san Lorenzo, Marsure, Aviano: 10 agosto 2022

Chiesa di santa Maria Maddalena, Villotta, Aviano: 13 agosto 2022

Chiesa di San Zenone, Aviano: 14-15 agosto 2022

Mostra

Da Gorizia a Vienna. Marco d’Europa in un dipinto di Johann Melchior Roos

Chiesa Beata Vergine Immacolata, Via Garibaldi, Gorizia

27 aprile – 7 maggio 2023

Orari di visita: tutti i giorni ore 10.00-12.00/15.30-19.00

Chiesa di Santa Maria Maggiore di Cordenons, 20 maggio 2023

Benedizione Piazzetta dedicata al Beato Marco d’Aviano a Cordenons, 20 maggio 2023

Vedute di Vienna

Vienna: chiesa dei Minoriti

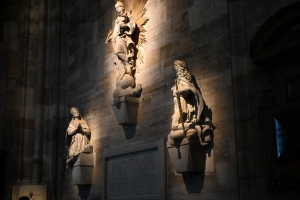

Vienna: cattedrale di Santo Stefano, a destra le statue rimanenti dell’altare della Vittoria, distrutto nel 1945 da un bombardamento

Vienna: chiesa di Maria Gestade

Vienna: veduta del soffitto della chiesa dei Gesuiti

Vienna: chiesa dei Cappuccini

Vienna: chiesa del Kahlemberg e monumento alla Liberazione del 1683

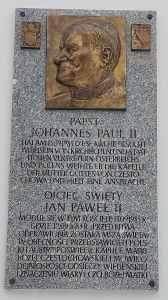

Lapidi del Kahlemberg

Veduta di Vienna e del Danubio dal Kahlemberg

Breve biografia di padre Marco d’Aviano

Il beato Marco nasce ad Aviano, nella località Somprado, il 17 novembre 1631 da Marco Pasquale Cristofori e Rosa Zanoni, una coppia dell’agiata borghesia paesana ( la famiglia Cristofori, probabilmente venuta da fuori, risulta attestata ad Aviano sin dal 1522, quando Domenico Cristofori, il nonno di padre Marco, compare in un atto notarile, come abitante di Somprado). Dal matrimonio nascono undici figli: oltre al futuro beato, diventa sacerdote Giovanni Battista Michele, il quale succederà allo zio paterno don Cristoforo Cristofori nella cura della pieve di Vigonovo. Carlo Domenico, poi padre Marco, viene battezzato lo stesso giorno della nascita nella chiesa parrocchiale di San Zenone (esiste ancora nel duomo di Aviano il fonte battesimale e in archivio l’atto di battesimo vergato dal parroco don Ermenegildo Gregoris). La prima formazione il giovane la ha in paese, dove frequenta la scuola di grammatica. Ricevuta la cresima all’età di dodici anni – avendo come padrino il pievano di Dardago – frequenta negli anni 1643-1647 il rinomato collegio dei Gesuiti di Gorizia. Qui ha modo di fissare solide basi di cultura classica e scientifica e di approfondire la sua vita di pietà, resa più incisiva dall’appartenenza alle congregazioni mariane.

Gli anni della permanenza del giovane Cristofori a Gorizia coincidono con l’inizio della lunga guerra tra la Serenissima Repubblica di Venezia e l’Impero Ottomano per la conquista di Candia (Creta), iniziata il 30 aprile 1645 per protrarsi fino al 30 agosto 1669, giorno in cui verrà ammainata per sempre sull’isola la bandiera con il leone alato di San Marco.

Prima di compiere i sedici anni, alla notizia dello sbarco dei Turchi ottomani a Candia, avvenuta nel giugno 1645, il giovane Carlo fugge dal collegio con il proposito di raggiungere l’isola assediata e di subire anche il martirio se necessario per difendere la sua patria e la fede. Stremato dal viaggio e dalla fame, si ferma a Capodistria dove bussa alla porta dei frati cappuccini, dai quali è aiutato a fare ritorno in famiglia. Durante la breve permanenza nel convento di Capodistria e ii successivo anno trascorso al suo paese, Carlo riflette sul proprio progetto di vita, intravvedendo un modo diverso di seguire la vocazione all’apostolato e al martirio, che sfocerà nella decisione di abbandonare il mondo per abbracciare l’austera vita cappuccina.

Nel 1648 viene accolto come novizio dai Cappuccini a Conegliano e con la vestizione assume il nome di Marco d’Aviano. Dopo l’anno di prova emette i voti religiosi il 21 novembre 1649; viene quindi assegnato al convento di Arzignano, nel Vicentino. Fra Marco trascorre undici anni di studio e di preparazione in più conventi della Provincia Veneta dell’Ordine. Dapprima compie il corso regolare di studi, previsto in un triennio di filosofia e un quadriennio di teologia, durante il quale, il 18 settembre 1655, è ordinato sacerdote nel Vescovado di Chioggia dopo avere ottenuto la dispensa pontificia dal limite di età imposto dal Concilio di Trento. La sua vita religiosa e sacerdotale è caratterizzata da un forte impegno nella preghiera e nella vita comune, vissuta con grande umiltà e stretta osservanza della regola e delle costituzioni dell’Ordine. Dopo il previsto settennio di studi, ottiene la “patente di predicatore”. Ci sono conservate, inedite, le raccolte delle prediche da lui preparate in quegli anni: il Quaresimale, l’Avvento e l’Annuale, per un totale di 67. Conosciamo alcuni dei luoghi delle prime sue predicazioni quaresimali (anteriori allo scoppio del suo caso e della sua fama): Pieve di Cadore, San Michele Extra in Verona (1675), Altamura nelle Puglie (1676). Nel 1672 viene fatto guardiano del convento di Belluno e nel 1674 è chiamato a dirigere la fraternità di Oderzo; nel 1675, a sua richiesta, ottiene la dispensa da ulteriori incarichi per vivere solo nell’umiltà e obbedienza. In quel periodo inizia il sodalizio con lui, come frate compagno, di padre Cosmo da Castelfranco (Bartolomeo Pettenari), che diventerà poi il suo credibile biografo in quanto testimone, accanto al beato per quasi venticinque anni, delle straordinarie gesta da questi compiute e della santità delle sue virtù. Nell’estate 1676 padre Marco risiede nel convento di Padova quando avviene la prima delle innumerevoli guarigioni miracolose che gli saranno attribuite. Invitato a tenere un sermone per la festa della Natività di Maria (8 settembre) nel monastero cittadino di San Prosdocimo, una delle monache, Vincenza Francesconi, immobilizzata da tredici anni, dopo la benedizione del religioso torna subito a camminare. Così descrive la scena lo storico padre Vincenzo Criscuolo, cappuccino: “Dopo la predica, alla richiesta della monaca di essere benedetta, il predicatore cappuccino fece prima recitare le litanie lauretane, esortò poi l’ammalata ad avere fede e le diede infine la sua benedizione: la guarigione fu istantanea, tanto che la Francesconi salì da sola le scale del monastero”. L’autorità ecclesiastica impedisce però a padre Marco di benedire altri ammalati ed egli lascia perciò la città per Venezia; ma anche qui si registrano numerosi eventi straordinari che creano intorno alla persona del frate un massiccio afflusso di popolo insieme al disagio, ancora, dell’autorità diocesana, per cui il Nostro deve nuovamente allontanarsi. I confratelli ricorrono allora ai buoni uffici di Roma e la Santa Sede riconosce il carisma autentico di padre Marco: egli può finalmente predicare e benedire. Momento di grazia, e di grazie e miracoli, è in particolare il tempo della Quaresima che impegna il predicatore ogni anno, senza eccezioni, come anche l’Avvento. Sono noti i luoghi in Veneto, Friuli e Lombardia di tutti i corsi quaresimali dettati da padre Marco d’Aviano, dal 1676 fino al termine della vita, e non poche cronache di essi e dettagli. Ricordiamo, tra i primi, quelli a Sermide nel Mantovano (1677), a Riva del Garda (1678), con diciottomila persone in piazza ad ascoltare il frate taumaturgo, a Castelfranco Veneto (1679), dove il vescovo di Treviso gli proibisce però ancora di predicare all’aperto e di impartire la benedizione. Il quaresimale è occasione per il predicatore di richiamare con forza le folle alla detestazione dei peccati; per questo egli fa recitare pubblicamente l’Atto di dolore perfetto, il cui testo, da lui composto, viene anche stampato su fogli che sono affissi alle porte delle chiese; a Bolzano nel 1680 se ne stampano più di diecimila copie. Solo dopo il pentimento il frate benedice i presenti secondo una formula attinta dalla Sacra Scrittura (Numeri 6, 24-26; Vangelo di Marco 9, 23): dal che sortiscono le guarigioni miracolose, le cui notizie si diffondono un po’ ovunque, rendendo famoso il nome di padre Marco pure all’estero. Nella quaresima 1680, mentre predica a Rovereto, padre Marco ha dai superiori l’ordine di compiere una lunga missione nella Germania sud-occidentale, perché richiesto dai vescovi desiderosi di riportare all’ovile cattolico i fedeli passati alla Riforma protestante. Nel corso del viaggio tocca Innsbruck, nel Tirolo, Monaco e la Baviera. La sua fama giunge agli orecchi dell’imperatore d’Austria Leopoldo I e padre Marco, appena rientrato in giugno (ad Arco, in Trentino) dal viaggio, è obbligato dalla Curia pontificia a ripartire per portarsi prima a Salisburgo e Passau e quindi a Linz dove l’imperatore, persona dall’animo assai religioso, è bramoso di conoscerlo. L’incontro in un certo senso cambia la vita e del sovrano e dell’umile cappuccino, il quale diventa l’ascoltato consigliere di Leopoldo. Le relazioni tra i due sono testimoniate da successivi ripetuti incontri, sempre agognati dall’imperatore, tentennante in molti affari del suo governo e preso dall’angoscioso problema dei Turchi ottomani, i quali si affacceranno ben presto ai suoi territori e arriveranno a stringere d’assedio la capitale Vienna. Sono 333 le lettere pervenuteci (molte altre quelle andate perdute), comprovanti l’importanza assunta dal rapporto fra il timoroso imperatore e il vigoroso frate in ordine alle più delicate questioni, politiche e militari, che agitano l’Europa nell’ultimo quarto del XVII secolo. Nelle missive Leopoldo affronta pure problemi di carattere familiare e di coscienza, ricevendone da padre Marco sicuri giudizi e spassionati consigli, espressi con sentimenti di affetto e confidenza, oltre al conforto e all’incoraggiamento nei suoi doveri istituzionali. A giudizio dello storico Onno Klopp, che avrà modo, a fine Ottocento, di riscoprire e studiare il carteggio, “in generale nella storia io non conosco quasi nessun altro personaggio, il quale abbia espresso a una testa coronata… anche le verità più spiacenti, con tale franchezza e insieme con tale rispetto, come il padre Marco d’Aviano” (Positio, pagg. 849-850). Da Linz il Nostro riprende il viaggio europeo seguendo l’itinerario Ratisbona, Ingolstadt, Neuburg, Norimberga, Bamberga, Wùrzburg, Worms, Magonza, Coblenza, Colonia, Dùsseldorf, dovunque accolto con entusiasmo dalle moltitudini. A esse si rivolge, spronando alla fede e all’unione, in italiano, con citazioni in latino e intercalando alcune parole in tedesco, apprese durante gli anni trascorsi a Gorizia e perfezionate nel corso dei viaggi. Già il 30 maggio 1680 uno dei fedeli presenti a Monaco aveva testimoniato come padre Marco avesse “fatto parlare due muti, vedere due ciechi, caminare molti stropiati, e convertiti doi luterani” (Positio, pag. 97). Un opuscolo stampato in quella città gli attribuisce 117 guarigioni in pochi giorni, mentre sono attestati anche fenomeni mistici a suo riguardo. In qualche altra città, per esempio a Ratisbona, l’ingresso del cappuccino è contrastato dai protestanti, così a Norimberga. A Neuburg, invece, grande è l’accoglienza del conte palatino Filippo Guglielmo di Wittelsbach-Neuburg, suocero dell’imperatore, che diventa un grande devoto del nostro beato ed è testimone oculare di un fatto del tutto eccezionale, occorso il 9 ottobre 1680 mentre padre Marco sta esaltando nella chiesa di San Pietro le virtù della Madonna: la statua della Vergine muove gli occhi e si posa sul predicatore delle sue glorie. Pure a Bamberga e a Colonia padre Marco viene festosamente accolto: a Colonia l’arcivescovo e principe elettore dell’Impero rende obbligatoria con decreto nella diocesi la recita dell’Atto di dolore perfetto in giorni determinati. Al ritorno il religioso tocca la città bavarese di Augusta, roccaforte protestante, dove, nonostante il divieto dei capi luterani, “se lo stesso imperatore venisse accompagnato da altri tre sovrani, non credo vi sarebbe un tale concorso”, scrive il priore dei Certosini di Buxheim (testo latino in Positio, pag. 145).

Il cappuccino riceve l’anno seguente, 1681, una nuova obbedienza di partire alla volta dell’Europa: il viaggio, che dura sei mesi (da aprile a ottobre), assume dimensioni ancora più estese come consistenti sono gli oneri, non solo per la fatica fisica dei vari spostamenti, ma per quella di uscire indenne dal tumulto delle folle che vogliono vedere, sentire e anche toccare il frate. Egli, questa volta, può impartire la benedizione “papale”, con annessa cioè l’indulgenza plenaria, per un privilegio mai prima concesso a un religioso e cui la Santa Sede aveva acconsentito riconoscendo il gran bene spirituale che il predicatore si accingeva a compiere. Dal 1684 egli sarà munito anche delle facoltà di “missionario apostolico”. L’itinerario seguito è di portata continentale. Padre Marco tocca dapprima le città dell’Alta Italia (Ferrara, Mantova, Brescia, Bergamo, Milano, Novara, Torino), indi entra in Francia: immensa la moltitudine che accorre ad ascoltarlo a Lione, suscitando l’immediata reazione del re Luigi XIV, il quale gli impedisce di raggiungere Parigi e Io fa condurre a forza, umiliando lui e il compagno, legati su un carro di paglia, al confine col Belgio. Qui il cappuccino visita trionfalmente, tra le altre città, Mons, Bruxelles, Gand, Anversa, Malines, Lovanio, Namur, Liegi. Entra poi in Germania: Aquisgrana, DUsseldorf, Mi.inster, Paderborn. Sosta quindi in Olanda (Roermond) e ancora negli Stati tedeschi, a Colonia, Coblenza, Francoforte, Wùrzburg, Neuburg, Innsbruck e Turkheim. Prima del rientro, visita la Svizzera cattolica, predicando, tra gli altri luoghi, a Costanza e Lucerna, dove al suo passaggio avvengono fenomeni celesti, guarigioni miracolose e conversioni di protestanti. Ritornerà in Svizzera nel viaggio del 1686, arrivando fino a Soletta e Friburgo. Nei rimanenti diciotto anni della sua esistenza, infatti, padre Marco sarà costretto a intraprendere altri viaggi in Austria e Germania – e toccherà anche Praga, in Boemia, nel 1692 – effettuati unicamente su mandato obbedienziale dei superiori dell’Ordine oppure comandati direttamente dalla Santa Sede (spesso su richiesta dell’imperatore) per necessità di ordine diplomatico in frangenti assai difficili per la pace e le buone relazioni fra la Santa Sede e l’Impero. Considerati gli acciacchi dovuti all’avanzare dell’età e alla salute non perfetta, gli sarà allora concesso l’uso di convenienti mezzi di trasporto. La fama assunta da padre Marco a seguito delle missioni del 1680-1681 è testimoniata dalla diffusione dell’Atto di dolore perfetto e della formula di benedizione in fogli volanti e dalle traduzioni del testo e degli scritti spirituali del religioso in tedesco, francese, fiammingo e spagnolo. Molti gli autorevoli personaggi che richiedono con insistenza la presenza di padre Marco e gli offrono la loro amicizia. Ricordiamo il governatore del Tirolo Carlo V di Lorena e sua moglie Eleonora, l’elettore di Baviera Massimiliano Emanuele e lo zio Massimiliano Filippo, la principessa di Vaudemont Anna Elisabetta, la delfina di Francia Maria Anna Cristina Vittoria, il re di Spagna Carlo Il e la sua seconda moglie Marianna di Neuburg, oltre all’imperatore Leopoldo I d’Austria e a vari membri della sua famiglia ed esponenti della corte, presso la quale padre Marco si porta in tutto quattordici volte -sempre obbediente al papa – affrontando il relativo viaggio con partenza, di solito, subito dopo Pasqua e ritorno verso settembre/ottobre. Pure di questi rapporti fa fede la corrispondenza epistolare intrattenuta dal frate, pubblicata, in quattro volumi (più uno di indici), solo negli anni 1986-1991 dalla Curia provinciale dei Cappuccini di Venezia-Mestre, a cura dello storico e archivista padre Arturo (Basso) da Carmignano di Brenta. Ogni volta padre Marco — “nauseato delle corti che provo un purgatorio” (a Fabio Colloredo, 28 luglio 1692) — non vede l’ora di tornare al suo convento (prevalentemente Padova e Venezia, ma anche Oderzo, Vicenza, Verona): qui “mi pare d’esser in un paradiso. Ma è pure vero che non vorei nepure stare in paradiso contro la volontà di Dio… Faci Dio di me tutto quello li piace” (a Leopoldo I, 8 maggio 1691, in Positio, pag. 566). Dal convento si dirige alla volta dei luoghi di predicazione assegnatigli, siano essi pulpiti di cattedrali di città come di umili paesi e villaggi di campagna. Fra le predicazioni dei Quaresimali vanno ricordate quelle nelle cattedrali di Vicenza, Brescia e Padova (quest’ultima nel 1697 su invito del vescovo e cardinale san Gregorio Barbarigo), nelle chiese veneziane di San Polo e San Cassiano, nei duomi di Salò, Oderzo, Schio, Este, Bassano del Grappa, Montagnana, Thiene e nelle chiese parrocchiali delle piccole Fratta Polesine, Toscolano sul Garda, Gambarare nella terraferma veneziana. L’ultima, prima della partenza per Vienna e della morte che là lo coglierà, si tiene nella cattedrale di Ceneda (oggi Vittorio Veneto) nel 1699. Da ricordare le quaresime friulane del 1683 nel duomo di Udine (preparata con un ritiro di un mese nel convento dei frati a Palmanova) e del 1691 a Tolmezzo. Le predicazioni dell’Avvento conosciute sono soltanto sette, non sempre supportate da documenti. Marco d’Aviano passa a buon diritto alla storia per avere contribuito in maniera determinante alla liberazione di Vienna dall’assedio degli Ottomani nel settembre 1683. Giunto all’improvviso per ordine di papa Innocenzo XI Odescalchi presso i comandanti dell’alleanza cristiana, riesce ad appianare le aspre divisioni e rivalità nate tra il re polacco Giovanni III Sobieski, accorso con la sua cavalleria, e i capi delle altre truppe, che pure hanno accolto l’appello pressante del pontefice a soccorrere la città in procinto ormai di capitolare. Il cappuccino partecipa il 5 settembre al consiglio di guerra quale legato pontificio e anche in nome dell’imperatore, che sa abilmente tenere lontano dalle contese: il suo intervento vibrante e persuasivo, avvalorato dalla devozione che lo circonda perché santo e taumaturgo, risulta efficace nell’appianare in particolare la questione concernente l’attribuzione del comando supremo dell’alleanza. Altra “mossa” indovinata del frate è la giornata di preghiera da lui voluta per tutto l’esercito (75-80.000 uomini) 1’8 settembre nella piana di Tulln, dove tiene un infiammato discorso di sprone ai soldati a liberare la capitale austriaca, difesa solo da diecimila uomini, con le mura sbriciolate in più parti dalle esplosioni delle milizie turche che la stringono da due mesi con circa duecentomila uomini – oltre centocinquantamila i combattenti -comandati dall’avido e malvagio gran visir Kara Mustafa. Pure all’alba del successivo 12 settembre padre Marco, sull’altura del Kahlenberg (Monte Calvo) “alla vista di Vienna”, celebra la messa e benedice re Sobieski che gliela serve e che lo stesso cappuccino ha posto a capo nominale della coalizione cristiana. In quel momento egli si offre vittima a Dio perché si degni di esaudire il voto della liberazione della città, da cui dipendono le sorti non solo dell’Impero d’Austria ma dell’Europa. Il frate, durante la coraggiosa offensiva lanciata da Sobieski, rimane per questo sul colle a pregare: “Allontana le genti che vogliono la guerra. Da parte nostra lo sai: non amiamo altra cosa che la pace, pace con te, o Dio, con noi e con il nostro prossimo” (testo latino in Positio, pag. 335). La presenza di Marco d’Aviano è, in quei drammatici frangenti, decisiva sia per la coesione dell’eterogeneo esercito cristiano, sia per la concordia dei comandanti (re di Polonia, duca di Baviera, duca di Sassonia, principe del Baden-Wittenberg), ma soprattutto per la certezza di vittoria infusa in tutti e per la forza della sua preghiera. “Il Padre Marco d’Aviano Cappuccino… valse colle sue orationi fervide ad intercedere dal Sommo Motore la confusione degli infedeli, stando, nel mentre che ardeva maggiormente la zuffa, sopra l’eminenza di un colle orando col Crocifisso in mano”: questo riferirà l’ambasciatore della Serenissima Domenico Contarini in un dispaccio del 26 settembre al Senato della Repubblica Veneta (Positio, pag.331). Anche gli storici, più tardi, affermeranno la provvidenziale azione diplomatica e religiosa svolta a Vienna dal nostro cappuccino. Egli stesso si riconosce il merito di avere potuto “agiustar moltissime e gravi diferenze insorte ne primi capi dell’esercito” (lettera al segretario di Stato vaticano cardinale Alderano Cibo, 11 novembre 1683, in Positio, pag. 349) e di avere fatto “solecitar il socorso almeno dieci giorni… che se soli cinque giorni fusse tardato, sarebbe caduta Vienna nelle mani dell’innimico” (lettera all’imperatore Leopoldo I, 9 dicembre 1688, in Positio, pag. 499). “Chi considera la qualità della gran vittoria di Vienna con le sue circostanze, non può se non persuadersi che sii stato effetto miracoloso. Li prudenti consigli, l’orationi et altre parti da V[ostra] P[aternità] Molto] R[everenda] usati tanto in accellerare la marchia (!) delle truppe, quanto in dare calore per la battaglia, hanno in buona parte influito nel così fortunato successo”: così scrive a padre Marco, il 6 ottobre 1683, il conte Occhieppo-Ferrari, membro del governo regionale dei Tirolo (Positio, pagg. 331-332). Lo stesso Marco d’Aviano confessa che “trovandomi presente alla liberatione di Vienna posso attestare esser ciò accaduto per miracolo” (lettera 11 novembre 1683 al cardinale Cibo, in Positio, pag. 349). Oggi si è perso il senso della portata storica di quella vittoria, non appartenente a questo o quel popolo, ma alla cristianità intera: terribili sarebbero piovute altrimenti sull’intero continente le conseguenze dell’inaudita violenza ottomana che aveva già colpito l’Europa sud-orientale. Vienna era in concreto l’ultimo baluardo cristiano, anche a causa della politica filo turca di quegli anni di Luigi XIV di Francia (il Re Sole), nemico storico dell’imperatore d’Austria e avverso pure, come già visto, a padre Marco, al quale nel 1682 aveva negato il permesso di attraversare la Francia nei programmato viaggio a Madrid su invito della famiglia reale spagnola. Dopo Vienna, padre Marco si occupa di persona, nei successivi sedici anni, fino alla morte, della spinosa questione della liberazione dell’Ungheria e dei Balcani, che gli Ottomani detenevano e opprimevano da oltre un secolo, costituendo una perenne minaccia per la pace. A partire dal 1684 egli partecipa attivamente alle campagne militari condotte dalla Lega Santa (Austria, Polonia, Santa Sede) allargatasi, su forte istanza dello stesso Marco, al concorso della Repubblica di Venezia. Sua attività al campo è instaurare e favorire relazioni amichevoli all’interno dell’esercito, appianando antagonismi e contrasti tra i comandanti, prodigarsi nell’assistenza spirituale delle truppe, esortare tutti a una vera condotta cristiana; vibranti le denunce di padre Marco all’imperatore suo amico delle malefatte, con l’invito a vigilare, come dicono le lettere al sovrano di quegli anni, nelle quali il cappuccino rivela doti pure di stratega: tante sono però le amarezze per la lentezza delle operazioni, per l’andazzo degli ufficiali, per le razzie e violenze verso le popolazioni e i villaggi conquistati. La “presa per assalto” della rocca di Buda, capitale dell’Ungheria, occupata dal sultano da ben 145 anni, è del 2 settembre 1686: “Vero miracolo di Dio”, scrive padre Marco “in freta” il giorno stesso all’imperatore (Positio, pag. 466). “E’ certo, padre Marco mio riverito, che se lei non era sotto Buda, facevimo la fritata. Lei è il braccio dritto della santa lega”: eloquente questa impressione del nobile veneziano Francesco Grimani, presente all’impresa (Corrispondenza Epistolare, vol. IV, pag. 393). Ed è proprio il frate il primo a entrare con una statua della Madonna nella fortezza liberata. Il 6 settembre 1688 segue la presa di Belgrado, dove il Nostro ottiene con determinazione che sia salvata la vita di ottocento soldati ottomani asserragliati nel castello: l’episodio conferma l’operato squisitamente improntato a sentimenti di umanità, perché mosso dalle più alte idealità cristiane, di un padre Marco alieno non solo da ambizioni personali e mire politiche, ma pure da spirito bellicoso. Egli un giorno aveva scritto: “Iddio sa che il fine di tutte le mie opere è la volontà di Dio sola, né altro interesse e maneggio ho che la pura gloria di Dio e salute dell’anime, sempre obbedientissimo figlio di Santa Madre Chiesa” (al cardinale Cibo, 14 luglio 1682, in Positio, pag. 312). I tempi tornano ben presto a farsi difficili. I Turchi nel 1690 riprendono Belgrado e a minacciare l’Europa. La Francia, sempre desiderosa di espandersi, coglie queste difficoltà e sferra un attacco a occidente, nel Palatinato, costringendo le armate dell’imperatore a combattere su due fronti contemporaneamente. Il cappuccino intensifica perciò la sua missione diplomatica, ma soprattutto la sua fiducia in Dio. Si arriva al 1697 quando Vienna corre il pericolo di un secondo assedio: l’imperatore è spaventato e padre Marco escogita allora, e guida di persona, una peregrinatio con l’immagine miracolosa di Maria Potsch (detta la Rosa Mistica della Jagerzeile) che ha suggerito a Leopoldo di fare arrivare dall’Ungheria, dove si dice abbia lacrimato. Dopo due mesi di processioni e preghiere senza sosta in tutta Vienna, giunge la notizia: l’11ettembre il valoroso principe e comandante Eugenio di Savoia (già presente alla battaglia di Vienna del 1683) ha sconfitto i Turchi a Zenta sul fiume Tibisco. Questo successo militare apre alla firma della pace tra Impero Ottomano e Austriaco, sancita a Carlowitz il 26 gennaio 1699, giusto qualche mese prima della morte di padre Marco, il quale aveva continuato a raccomandare alla Madonna le sorti del continente: cos’ a Venezia, promuovendo nel dicembre 1697 un ottavario memorabile di preghiere alla Vergina, concluso sulla Piazza San Marco alla presenza del doge che lo aveva baciato in fronte definendolo “rifugio della nostra Repubblica”.

Testo tratto da Beato Marco d’Aviano ovvero d’Europa. In occasione dell’intitolazione della Corte interna del Palazzo della Provincia di Pordenone, a cura di Gianni Strasiotto e Walter Arzaretti, Comitato Causa Canonizzazione Beato Marco, 21 0ttobre 2014

Der selige Marco d’Aviano wurde am 17. November 1631 in Aviano, im Ortsteil Somprado, als Sohn von Marco Pasquale Cristofori und Rosa Zanoni geboren, einem Paar aus dem wohlhabenden Bürgertum vor Ort. Aus dieser Ehe gingen elf Kinder hervor, darunter der zukünftige Selige. Sein Bruder Giovanni Battista Michele wurde Priester und trat später die Nachfolge seines Patenonkels Don Cristoforo Cristofori in der Pflege der Pfarrkirche von Vigonovo an.

Carlo Domenico, später als Pater Marco bekannt, wurde am Tag seiner Geburt in der Pfarrkirche San Zenone getauft. Seine Ausbildung begann in seinem Heimatdorf, wo er die Grammatikschule besuchte. Mit zwölf Jahren empfing er das Sakrament der Firmung, mit dem Pfarrer von Dardago als Paten. In den Jahren 1643-1647 studierte er am renommierten Jesuitenkolleg in Gorizia, wo er solide kulturelle und wissenschaftliche Grundlagen erwarb und sein spirituelles Leben vertiefte, das durch die Mitgliedschaft in den Marianischen Kongregationen bereichert wurde.

Die Zeit von Carlo Domenico in Gorizia fiel mit dem Beginn des langen Krieges zwischen der Serenissima Repubblica di Venezia und dem Osmanischen Reich um die Eroberung von Candia (Kreta) zusammen, der im April 1645 begann und bis zum 30. August 1669 andauerte. In diesem Krieg wurde die Belagerung von Candia beendet, als die Flagge mit dem geflügelten Löwen von San Marco für immer auf der Insel eingeholt wurde.

Im Alter von fünfzehn Jahren hörte Carlo Domenico von der Landung der osmanischen Türken in Candia im Juni 1645 und floh aus dem Kollegium mit dem Ziel, die belagerte Insel zu erreichen und, wenn nötig, das Martyrium zu erleiden, um seine Heimat und seinen Glauben zu verteidigen. Erschöpft von der Reise und dem Hunger blieb er in Capodistria stehen, wo er bei den Kapuzinermönchen anklopfte und dank ihrer Hilfe zu seiner Familie zurückkehrte.

Während seines kurzen Aufenthalts im Kloster von Capodistria und dem darauf folgenden Jahr in seinem Heimatort reflektiert Carlo über sein Lebensprojekt und erkennt einen anderen Weg, seiner Berufung zum Apostolat und Martyrium zu folgen. Dies mündet in der Entscheidung, die Welt zu verlassen und das asketische Leben der Kapuziner anzunehmen.

Im Jahr 1648 wird er als Novize von den Kapuzinern in Conegliano aufgenommen und nimmt bei der Ordenskleidung den Namen Marco d’Aviano an. Nach einem Probejahr legt er am 21. November 1649 seine religiösen Gelübde ab und wird dem Kloster von Arzignano in der Provinz Vicenza zugeteilt. Bruder Marco verbringt elf Jahre mit Studium und Vorbereitung in verschiedenen Klöstern der venezianischen Provinz des Ordens. Zunächst absolviert er das reguläre Studienprogramm, das drei Jahre Philosophie und vier Jahre Theologie vorsieht. Am 18. September 1655 wird er im Bischofssitz von Chioggia zum Priester geweiht, nachdem er die päpstliche Dispens vom Alterslimit, das vom Konzil von Trient auferlegt wurde, erhalten hat.

Sein religiöses und priesterliches Leben zeichnet sich durch starkes Engagement im Gebet und im gemeinschaftlichen Leben aus, das er mit großer Demut und strikter Einhaltung der Regel und Konstitutionen des Ordens führt. Nach dem vorgesehenen siebenjährigen Studium erhält er die “Predigtlizenz”. Es existieren unveröffentlichte Sammlungen der Predigten, die er in diesen Jahren vorbereitet hat: die Fastenpredigten, die Advents- und Jahreszeitpredigten, insgesamt 67 Stück. Einige der Orte seiner ersten Fastenpredigten sind bekannt (vor dem Ausbruch seines Falls und seines Ruhms): Pieve di Cadore, San Michele Extra in Verona (1675), Altamura in Apulien (1676).

Im Jahr 1672 wird er Guardian des Klosters von Belluno und 1674 wird er gebeten, die Bruderschaft von Oderzo zu leiten. Im Jahr 1675, auf seine Bitte hin, erhält er die Dispens von weiteren Aufgaben, um in Demut und Gehorsam allein zu leben. In dieser Zeit beginnt die Zusammenarbeit mit ihm, als Bruder und Begleiter, mit Vater Cosmo aus Castelfranco (Bartolomeo Pettenari), der dann sein glaubwürdiger Biograf wird, da er fast fünfundzwanzig Jahre lang Zeuge der außergewöhnlichen Taten ist, die Marco vollbracht hat, und der Heiligkeit seiner Tugenden. Im Sommer 1676 lebt Pater Marco im Kloster von Padua, als das erste von unzähligen Wunderheilungen geschieht, die ihm zugeschrieben werden. Eingeladen, eine Predigt zum Fest der Geburt Mariens (8. September) im Stadtkloster von San Prosdocimo zu halten, bewirkt einer der Mönche, Vincenza Francesconi, die seit dreizehn Jahren immobilisiert war, nach dem Segen des Mönchs sofortige Heilung und kann wieder gehen. Der Historiker Pater Vincenzo Criscuolo, ein Kapuziner, beschreibt die Szene folgendermaßen: “Nach der Predigt und auf Anfrage der Nonne, gesegnet zu werden, ließ der Kapuzinerprediger zuerst die Lauretanischen Litaneien rezitieren. Dann ermutigte er die Kranke, Glauben zu haben, und segnete sie schließlich. Die Heilung war sofort, so sehr, dass Francesconi alleine die Klosterstufen hinaufging.” Die kirchliche Autorität verbietet jedoch Pater Marco, andere Kranke zu segnen, und er verlässt die Stadt daher in Richtung Venedig. Aber auch hier ereignen sich zahlreiche außergewöhnliche Ereignisse, die um die Person des Bruders eine massive Menschenmenge versammeln, zusammen mit dem Unbehagen der diözesanen Autorität, wodurch unser Mann erneut verbannt wird. Die Mitbrüder wenden sich dann an die gute Dienste Roms, und der Heilige Stuhl erkennt das authentische Charisma von Pater Marco an: Er kann endlich predigen und segnen. Ein besonders gnadenhafter Moment, begleitet von Gnaden und Wundern, ist die Fastenzeit, die den Prediger jedes Jahr ohne Ausnahme in Anspruch nimmt, ebenso wie die Adventszeit. Die Orte in Venetien, Friaul und Lombardei aller Fastenkurse von Pater Marco d’Aviano sind bekannt, von 1676 bis zum Ende seines Lebens, sowie viele Berichte und Details. Unter den ersten erinnern wir uns an Sermide in Mantua (1677), Riva del Garda (1678) mit achtzehntausend Menschen auf dem Platz, die dem wundertätigen Bruder zuhören, und Castelfranco Veneto (1679), wo der Bischof von Treviso ihm jedoch weiterhin verbietet, im Freien zu predigen und den Segen zu erteilen. Die Fastenzeit bietet dem Prediger die Gelegenheit, die Menschenmassen nachdrücklich zur Abscheu vor den Sünden zu rufen. Aus diesem Grund lässt er öffentlich das vollkommene Schuldbekenntnis rezitieren, dessen Text von ihm verfasst wurde und auf Flugblättern gedruckt wird, die an die Türen der Kirchen angebracht sind. In Bozen werden 1680 mehr als zehntausend Kopien davon gedruckt. Nur nach Reue segnet der Mönch die Anwesenden nach einer Formel aus der Heiligen Schrift (Numeri 6, 24-26; Markus 9, 23): Dadurch ergeben sich Wunderheilungen, deren Nachrichten sich weit verbreiten und den Namen von Pater Marco auch im Ausland bekannt machen. In der Fastenzeit 1680 erhält Pater Marco, während er in Rovereto predigt, den Befehl von seinen Vorgesetzten, eine lange Mission im südwestlichen Deutschland zu unternehmen, auf Wunsch der Bischöfe, die die Gläubigen, die zur protestantischen Reformation übergegangen sind, wieder in die katholische Herde zurückbringen wollen. Während seiner Reise berührt er Innsbruck in Tirol, München und Bayern. Sein Ruf erreicht die Ohren des österreichischen Kaisers Leopold I. und Pater Marco, der gerade im Juni (in Arco, Trentino) von seiner Reise zurückgekehrt ist, wird von der päpstlichen Kurie verpflichtet, weiterzuziehen, zuerst nach Salzburg und Passau und dann nach Linz, wo der kaisertreu gesinnte Kaiser ihn treffen möchte. Das Treffen verändert irgendwie das Leben sowohl des Kaisers als auch des demütigen Kapuziners, der zu Leopoldos geschätztem Berater wird. Die Beziehungen zwischen den beiden werden durch wiederholte Treffen bezeugt, die immer vom Kaiser herbeigesehnt werden, der in vielen Angelegenheiten seiner Regierung zögert und vom beunruhigenden Problem der osmanischen Türken in Anspruch genommen wird, die bald an seine Gebiete heranrücken und die Hauptstadt Wien belagern werden. Es gibt 333 erhaltene Briefe (viele weitere sind verloren gegangen), die die Bedeutung der Beziehung zwischen dem besorgten Kaiser und dem energischen Mönch in Bezug auf die heikelsten politischen und militärischen Fragen belegen, die Europa im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts bewegen. In den Briefen behandelt Leopold auch Familien- und Gewissensfragen, für die er von Pater Marco sichere Urteile und sachliche Ratschläge erhält, ausgedrückt mit Zuneigung und Vertrautheit sowie Trost und Ermutigung in seinen institutionellen Pflichten. Nach Meinung des Historikers Onno Klopp, der Ende des 19. Jahrhunderts die Korrespondenz entdecken und studieren wird, “kennen wir in der Geschichte im Allgemeinen kaum eine andere Person, die einer gekrönten Häuptern… auch die unangenehmsten Wahrheiten mit solcher Offenheit und gleichzeitig mit solchem Respekt ausgedrückt hat wie Pater Marco d’Aviano” (Positio, S. 849-850). Von Linz aus setzt Marco seine Europareise fort und folgt den Stationen Regensburg, Ingolstadt, Neuburg, Nürnberg, Bamberg, Würzburg, Worms, Mainz, Koblenz, Köln, Düsseldorf, überall mit Begeisterung von den Massen empfangen. Er spricht sie auf Italienisch an, spornt zur Einheit und zum Glauben an, zitiert Latein und fügt einige deutsche Wörter ein, die er während seiner Zeit in Gorizia gelernt und auf seinen Reisen perfektioniert hat. Bereits am 30. Mai 1680 hatte ein Gläubiger in München bezeugt, dass Pater Marco “zwei Stumme sprechen, zwei Blinde sehen und viele Lahme gehen ließ und zwei Lutheraner bekehrte” (Positio, S. 97). Ein Flugblatt, das in dieser Stadt gedruckt wurde, schreibt ihm 117 Heilungen in wenigen Tagen zu, während auch mystische Phänomene um ihn herum bezeugt sind. In einigen Städten, wie zum Beispiel in Regensburg, wird der Eintritt des Kapuziners von den Protestanten behindert, ebenso in Nürnberg. In Neuburg hingegen wird der Mönch vom Pfalzgrafen Philipp Wilhelm von Wittelsbach-Neuburg, dem Schwiegervater des Kaisers, herzlich empfangen, der ein großer Verehrer des seligen Mönchs wird und ein Augenzeuge eines ganz außergewöhnlichen Vorfalls wird, der sich am 9. Oktober 1680 ereignet, während Pater Marco in der Kirche St. Peter die Tugenden der Madonna preist: Die Statue der Jungfrau bewegt die Augen und richtet ihren Blick auf den Prediger ihrer Herrlichkeiten. Auch in Bamberg und Köln wird Pater Marco festlich empfangen: In Köln erlässt der Erzbischof und Kurfürst des Reiches eine Verordnung in der Diözese, die das Gebet des vollkommenen Schuldbekenntnisses an bestimmten Tagen verpflichtend macht. Bei seiner Rückkehr berührt der Mönch die bayerische Stadt Augsburg, eine protestantische Hochburg, wo trotz des Verbots der lutherischen Anführer “selbst wenn der Kaiser von drei weiteren Herrschern begleitet würde, glaube ich nicht, dass es solch einen Ansturm gäbe”, schreibt der Prior der Kartäuser von Buxheim (lateinischer Text in der Positio, S. 145).

Der Kapuziner erhält im folgenden Jahr, 1681, einen neuen Auftrag, in Richtung Europa aufzubrechen: Die Reise, die sechs Monate dauert (von April bis Oktober), nimmt noch umfangreichere Ausmaße an, da die Belastungen nicht nur durch die physische Anstrengung der verschiedenen Reisen entstehen, sondern auch durch die Herausforderung, unbeschadet durch das Gedränge der Menschenmassen zu kommen, die den Mönch sehen, hören und sogar berühren wollen. Diesmal kann er den “päpstlichen” Segen erteilen, was bedeutet, dass er einen vollkommenen Ablass gewähren kann, ein Privileg, das zuvor noch nie einem Mönch gewährt wurde und das der Heilige Stuhl anerkannt hat, um das große spirituelle Wohl zu würdigen, das der Prediger zu vollbringen beabsichtigt. Ab 1684 wird er auch mit den Befugnissen eines “apostolischen Missionars” ausgestattet sein. Die Reiseroute hat einen kontinentalen Charakter. Pater Marco berührt zunächst die Städte Oberitaliens (Ferrara, Mantua, Brescia, Bergamo, Mailand, Novara, Turin), betritt dann Frankreich: Die Menge, die nach Lyon eilt, um ihn zu hören, ist riesig und ruft sofort die Reaktion von König Ludwig XIV. hervor, der ihm verbietet, Paris zu erreichen, und ihn stattdessen gewaltsam, zusammen mit seinem Begleiter, auf einem mit Stroh beladenen Wagen an die belgische Grenze bringt. Hier besucht der Kapuziner triumphierend unter anderem die Städte Mons, Brüssel, Gent, Antwerpen, Mechelen, Leuven, Namur, Lüttich. Dann geht es weiter nach Deutschland: Aachen, Düsseldorf, Münster, Paderborn. Danach macht er Halt in den Niederlanden (Roermond) und erneut in den deutschen Ländern, in Köln, Koblenz, Frankfurt, Würzburg, Neuburg, Innsbruck und Türkheim. Vor seiner Rückkehr besucht er die katholische Schweiz, predigt unter anderem in Konstanz und Luzern, wo bei seinem Durchgang himmlische Phänomene, wundersame Heilungen und die Bekehrung von Protestanten geschehen. Er wird in der Schweiz während der Reise von 1686 zurückkehren und bis nach Solothurn und Freiburg gehen. In den verbleibenden achtzehn Jahren seines Lebens wird Pater Marco gezwungen sein, weitere Reisen nach Österreich und Deutschland zu unternehmen – und er wird auch Prag in Böhmen im Jahr 1692 besuchen – die einzig und allein auf gehorsamen Befehl der Oberen des Ordens oder direkt auf Anordnung des Heiligen Stuhls (oft auf Anfrage des Kaisers) durchgeführt werden, um diplomatische Angelegenheiten in äußerst schwierigen Momenten für den Frieden und die guten Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Reich zu regeln. Aufgrund der Gebrechen aufgrund seines fortschreitenden Alters und seiner nicht perfekten Gesundheit wird ihm dann die Nutzung geeigneter Transportmittel gestattet sein. Der Ruhm, den Pater Marco nach den Missionen von 1680-1681 erlangt hat, wird durch die Verbreitung des “Atto di dolore perfetto” und der Segensformel in Flugblättern sowie durch Übersetzungen der Texte und spirituellen Schriften des Mönchs ins Deutsche, Französische, Flämische und Spanische bezeugt. Viele angesehene Persönlichkeiten bitten inständig um die Anwesenheit von Pater Marco und bieten ihm ihre Freundschaft an. Hierzu gehören der Gouverneur von Tirol, Karl V. von Lothringen, und seine Frau Eleonore, der Kurfürst von Bayern Maximilian Emanuel und sein Onkel Maximilian Philipp, die Prinzessin von Vaudemont Anna Elisabeth, die Dauphine von Frankreich Maria Anna Christina Victoria, König Karl II. von Spanien und seine zweite Frau Mariana von Neuburg, sowie Kaiser Leopold I. von Österreich und verschiedene Mitglieder seiner Familie und Hofbeamte. Pater Marco besucht den kaiserlichen Hof insgesamt vierzehn Mal, immer im Gehorsam gegenüber dem Papst, und macht sich normalerweise kurz nach Ostern auf den Weg, um im September/Oktober zurückzukehren. Die Briefkorrespondenz des Mönchs, die von der Provinzialkurie der Kapuziner von Venedig-Mestre in den Jahren 1986-1991 in vier Bänden veröffentlicht wurde (zusätzlich zu einem Indexband), belegt diese Beziehungen. Jedes Mal, wenn Pater Marco – “angewidert von den Höfen, die ich wie ein Purgatorium empfinde” (an Fabio Colloredo, 28. Juli 1692) – freut sich darauf, in sein Kloster zurückzukehren (hauptsächlich nach Padua und Venedig, aber auch nach Oderzo, Vicenza, Verona). Dort “kommt es mir vor, als wäre ich im Paradies. Aber es ist auch wahr, dass ich nicht einmal im Paradies sein möchte gegen den Willen Gottes… Möge Gott mit mir alles tun, was ihm gefällt” (an Leopold I., 8. Mai 1691, in Positio, Seite 566). Von dort aus begibt er sich zu den ihm zugewiesenen Predigtorten, sei es auf Kanzeln von Kathedralen in Städten oder in bescheidenen Dörfern und Landgemeinden. Unter den Fastenpredigten sind diejenigen in den Kathedralen von Vicenza, Brescia und Padua (letztere 1697 auf Einladung des Bischofs und Kardinals San Gregorio Barbarigo), in den venezianischen Kirchen San Polo und San Cassiano, in den Domen von Salò, Oderzo, Schio, Este, Bassano del Grappa, Montagnana, Thiene und in den Pfarrkirchen von Fratta Polesine, Toscolano sul Garda, Gambarare in der venezianischen Terraferma zu nennen. Die letzte, bevor er nach Wien abreist und dort stirbt, findet 1699 im Dom von Ceneda (heute Vittorio Veneto) statt. Zu erwähnen sind die Friauler Fastenpredigten von 1683 im Dom von Udine (vorbereitet mit einem einmonatigen Rückzug im Kloster der Brüder in Palmanova) und von 1691 in Tolmezzo. Von den bekannten Adventspredigten gibt es nur sieben, die nicht immer durch Dokumente gestützt werden. Marco d’Aviano geht zu Recht in die Geschichte ein, weil er entscheidend zur Befreiung von Wien von der Belagerung der Osmanen im September 1683 beigetragen hat. Angekommen auf Anweisung von Papst Innozenz XI. Odescalchi bei den Kommandanten des christlichen Bündnisses, gelingt es ihm, die scharfen Meinungsverschiedenheiten und Rivalitäten zu schlichten, die zwischen dem polnischen König Johann III. Sobieski, der mit seiner Kavallerie herbeieilte, und den Anführern der anderen Truppen entstanden waren, die ebenfalls dem dringenden Appell des Papstes gefolgt waren, die Stadt zu unterstützen, die kurz davor stand zu kapitulieren. Der Kapuzinermönch nimmt am 5. September am Kriegsrat als päpstlicher Legat und auch im Namen des Kaisers teil, der geschickt die Auseinandersetzungen vermeiden kann: Sein lebhafter und überzeugender Beitrag, verstärkt durch die ihm entgegengebrachte Verehrung als Heiliger und Wundertäter, erweist sich als wirksam, insbesondere bei der Lösung der Frage nach der Zuteilung des Oberkommandos des Bündnisses. Ein weiterer geschickter Schachzug des Mönchs ist der von ihm gewünschte Gebetstag für die gesamte Armee (75-80.000 Männer) am 18. September auf der Ebene von Tulln, wo er eine leidenschaftliche Rede hält, um die Soldaten dazu zu ermutigen, die österreichische Hauptstadt zu befreien, die nur von zehntausend Männern verteidigt wird, während die Mauern durch die Explosionen der türkischen Milizen, die sie seit zwei Monaten mit etwa zweihunderttausend Männern belagern – darunter über hundertfünfzigtausend Kämpfer – auseinandergerissen wurden, die vom gierigen und bösen Großwesir Kara Mustafa befehligt werden. Auch in den frühen Morgenstunden des 12. September zelebriert Pater Marco auf dem Kahlenberg “vor den Toren von Wien” die Messe und segnet König Sobieski, der ihm dient und den der Mönch selbst als nominellen Anführer des christlichen Bündnisses eingesetzt hat. In diesem Moment opfert er sich Gott als Opfer, damit dieser das Gelübde der Befreiung der Stadt erhört, von der nicht nur das Reich Österreichs, sondern ganz Europas abhängt. Der Mönch bleibt während des mutigen Angriffs von Sobieski auf dem Hügel, um zu beten: “Vertreibe die Menschen, die Krieg wollen. Du weißt es: Auf unserer Seite lieben wir nichts mehr als den Frieden, Frieden mit dir, o Gott, mit uns und mit unserem Nächsten” (lateinischer Text in der Positio, S. 335). Die Anwesenheit von Marco d’Aviano ist in diesen dramatischen Momenten entscheidend, sowohl für die Einigkeit der vielfältigen christlichen Armee als auch für die Eintracht der Befehlshaber (König von Polen, Herzog von Bayern, Herzog von Sachsen, Prinz von Baden-Wittenberg), vor allem aber für die Gewissheit des Sieges, die allen vermittelt wird, und für die Kraft seines Gebets. “Vater Marco d’Aviano Kapuziner … wirkte mit seinen glühenden Gebeten, um beim Höchsten Lenker die Verwirrung der Ungläubigen zu erbitten, während er, als der Kampf intensiver tobte, auf der Anhöhe eines Hügels stand und mit dem Kruzifix in der Hand betete”: Das wird der Botschafter der Serenissima Domenico Contarini in einer Depesche vom 26. September an den Senat der Republik Venedig berichten (Positio, S. 331). Auch die Historiker werden später die vorausschauende diplomatische und religiöse Aktion betonen, die unser Kapuzinermönch in Wien durchführte. Er selbst schreibt sich das Verdienst zu, “viele ernste Differenzen, die unter den obersten Führern der Armee aufgetreten waren, geschlichtet zu haben” (Brief an den vatikanischen Staatssekretär Kardinal Alderano Cibo, 11. November 1683, in Positio, S. 349) und “mindestens zehn Tage lang Hilfe herbeigeführt zu haben… denn wenn es nur fünf Tage zu spät gekommen wäre, wäre Wien in die Hände des Feindes gefallen” (Brief an Kaiser Leopold I., 9. Dezember 1688, in Positio, S. 499). “Wer die Bedeutung des großen Sieges von Wien mit seinen Umständen betrachtet, kann sich nur davon überzeugen, dass es ein Wunder war. Die klugen Ratschläge, die Gebete und andere von Ihrer Ehrwürden in Bezug auf die Beschleunigung des Truppenmarsches (!) sowie auf das Erwärmen für die Schlacht verwendeten Mittel haben in hohem Maße zum so glücklichen Erfolg beigetragen”: So schreibt der Graf Occhieppo-Ferrari am 6. Oktober 1683 an Pater Marco, ein Mitglied der regionalen Regierung von Tirol (Positio, S. 331-332). Derselbe Marco d’Aviano gesteht, “dass ich bei der Befreiung von Wien anwesend war und bezeugen kann, dass dies durch ein Wunder geschah” (Brief vom 11. November 1683 an Kardinal Cibo, in Positio, S. 349). Heute ist das historische Ausmaß dieses Sieges, der nicht diesem oder jenem Volk gehört, sondern der ganzen Christenheit: Andernfalls wären die Folgen der unerhörten osmanischen Gewalt, die bereits Südosteuropa getroffen hatte, auf den gesamten Kontinent niedergeprasselt. Wien war praktisch die letzte christliche Bastion, auch aufgrund der pro-türkischen Politik in den Jahren von Ludwig XIV. von Frankreich (dem Sonnenkönig), dem historischen Feind des Kaisers von Österreich und auch des bereits erwähnten Vaters Marco, dem er im Jahr 1682 die Erlaubnis verweigert hatte, Frankreich auf seiner geplanten Reise nach Madrid auf Einladung der spanischen Königsfamilie zu durchqueren. Nach Wien kümmert sich Pater Marco persönlich in den folgenden sechzehn Jahren bis zu seinem Tod um die heikle Frage der Befreiung Ungarns und der Balkanländer, die die Osmanen seit über einem Jahrhundert besetzt und unterdrückt hielten und eine ständige Bedrohung für den Frieden darstellten. Ab 1684 nimmt er aktiv an den Militärkampagnen der Heiligen Liga (Österreich, Polen, Heiliger Stuhl) teil, die auf sein starkes Drängen hin auch die Republik Venedig einschließt. Seine Tätigkeit im Feld besteht darin, freundliche Beziehungen innerhalb der Armee zu etablieren und zu fördern, Feindseligkeiten und Spannungen zwischen den Kommandanten zu beseitigen, sich um die geistliche Unterstützung der Truppen zu kümmern und alle zu einem wahrhaft christlichen Verhalten zu ermutigen. Nach Wien kümmert sich Pater Marco persönlich und engagiert sich in den folgenden sechzehn Jahren bis zu seinem Tod um die heikle Frage der Befreiung Ungarns und der Balkanländer, die die Osmanen seit über einem Jahrhundert in ihrer Gewalt hielten und unterdrückten, wodurch eine ständige Bedrohung des Friedens entstand. Ab 1684 nimmt er aktiv an den militärischen Feldzügen der Heiligen Liga (Österreich, Polen, Heiliger Stuhl) teil, die auf sein Drängen hin auch die Republik Venedig einbezieht. Seine Tätigkeit auf dem Feld besteht darin, freundschaftliche Beziehungen innerhalb der Armee zu etablieren und zu fördern, Konflikte und Meinungsverschiedenheiten zwischen den Kommandanten zu schlichten, sich um die geistliche Betreuung der Truppen zu kümmern und alle zu einem authentisch christlichen Verhalten zu ermutigen. In seinen Briefen an den Kaiser, seinen Freund, klagt Pater Marco lautstark über Fehlverhalten und fordert ihn auf, wie es in den Briefen an den Souverän dieser Jahre heißt, wachsam zu sein. Dabei offenbart der Kapuziner auch strategisches Geschick. Dennoch drücken seine Briefe auch Bitterkeit über die Langsamkeit der Operationen, das Verhalten der Offiziere sowie Plünderungen und Gewalt gegenüber der Bevölkerung und den eroberten Dörfern aus.

Die “Sturmangriff” auf die Festung Buda, die Hauptstadt Ungarns, die der Sultan seit 145 Jahren besetzt hielt, erfolgte am 2. September 1686: “Ein wahres Wunder Gottes”, schreibt Pater Marco noch am selben Tag “eilig” an den Kaiser (Positio, S. 466). “Es ist gewiss, verehrter Pater Marco, dass, wenn Sie nicht unter Buda gewesen wären, wir die Bratpfanne gemacht hätten. Sie sind der rechte Arm der heiligen Liga”: Diese beeindruckende Äußerung stammt von dem venezianischen Adligen Francesco Grimani, der an der Unternehmung teilnahm (Korrespondenzbrief, Bd. IV, S. 393). Der Mönch ist der Erste, der mit einer Marienstatue in die befreite Festung eintritt. Am 6. September 1688 folgt die Einnahme von Belgrad, bei der Pater Marco mit Entschlossenheit erreicht, dass das Leben von achthundert osmanischen Soldaten, die in der Burg eingeschlossen sind, verschont wird: Dieses Ereignis bestätigt das Handeln, das ausschließlich von Gefühlen der Menschlichkeit geprägt ist, weil es von den höchsten christlichen Idealen getragen wird. Dabei ist Pater Marco nicht nur frei von persönlichen Ambitionen und politischen Zielen, sondern auch von kriegerischem Geist. Einmal hatte er geschrieben: “Gott weiß, dass das Ziel all meiner Werke allein der Wille Gottes ist, und ich habe kein anderes Interesse und keine andere Absicht als die reine Herrlichkeit Gottes und das Heil der Seelen, immer gehorsamster Sohn der Heiligen Mutter Kirche” (an Kardinal Cibo, 14. Juli 1682, in Positio, S. 312). Die Zeiten werden bald wieder schwierig. Die Türken nehmen 1690 Belgrad wieder ein und bedrohen Europa. Frankreich, immer darauf bedacht, sich auszudehnen, nutzt diese Schwierigkeiten und greift im Westen, im Pfälzer Erbfolgekrieg, an und zwingt die Armeen des Kaisers, an zwei Fronten gleichzeitig zu kämpfen. Der Kapuziner intensiviert daher seine diplomatische Mission, vor allem aber sein Vertrauen in Gott. Wir kommen zum Jahr 1697, als Wien Gefahr läuft, einer zweiten Belagerung ausgesetzt zu sein: Der Kaiser ist verängstigt, und Pater Marco plant und leitet persönlich eine Wallfahrt mit dem wundertätigen Bildnis von Maria Potsch (auch die Rosenkranzkönigin von der Jagerzeile genannt), die Leopold veranlasst hat, es aus Ungarn kommen zu lassen, wo es angeblich Tränen vergossen haben soll. Nach zwei Monaten ununterbrochener Prozessionen und Gebete in ganz Wien kommt die Nachricht: Am 11. September hat der tapfere Prinz und Befehlshaber Eugen von Savoyen (bereits bei der Schlacht um Wien 1683 anwesend) die Türken bei Zenta am Fluss Theiß besiegt. Dieser militärische Erfolg ebnet den Weg für den Friedensschluss zwischen dem Osmanischen und dem Österreichischen Reich, der am 26. Januar 1699 in Karlowitz besiegelt wurde, nur wenige Monate vor dem Tod von Pater Marco, der weiterhin das Schicksal des Kontinents der Madonna empfohlen hatte. Dies tat er auch in Venedig, wo er im Dezember 1697 eine denkwürdige Oktav von Gebeten zur Jungfrau Maria förderte, die auf dem Markusplatz in Anwesenheit des Dogen, der ihn auf die Stirn küsste und ihn als “Rettung unserer Republik” bezeichnete, abgeschlossen wurde.

Text aus “Beato Marco d’Aviano ovvero d’Europa. In occasione dell’intitolazione della Corte interna del Palazzo della Provincia di Pordenone, a cura di Gianni Strasiotto e Walter Arzaretti, Comitato Causa Canonizzazione Beato Marco, 21 0ttobre 2014”

Bibliografia su padre Marco d’Aviano

A Atti del processo

Viennensis seu Venetiarum beatificationis et canonizationis Servi Dei P. Marci ab Aviano, Sacerdotis professi Ord. Minorum S. Francisci Capuccinorum et missionarii apostolici. Positio super introductionem Causae, Roma, 1912.

Viennensis seu Venetiarum beatificationis et canonizationis Servi Dei P. Marci ab Aviano, Sacerdotis professi Ordinis fratrum minorum capuccinorum (+1699). Positio super virtutibus ex officio concinnata, Città del Vaticano MCMLXVI (1966) (in appendice Supplemento teologico-documentario, Roma 1990).

Vindobonensis seu Venetiarum canonizationis venerabilis Servi Dei Marci ab Aviano (in saec. Caroli Dominici Christofori), Sacerdotis professi Ordinis fraturum minorum capuccinorum (1631.1699), Relatio et Vota Congressus peculiaris super virtutibus die 15 Ianuarii an 1991 habiti, Roma 1991.

Vindoboniensi seu Venetiarum beatificationis et canonizationis venerabilis Servi Dei Marci ab Aviano (in saec. Caroli Dominici Cristofori), Sacerdotis professi Ordinis fratrum minorum capuccinorum (1631-1699), Positio super miraculo, Roma 1997.

B Edizioni della corrispondenza epistolare

Onno Klopp, Corrispondenza epistolare tra Leopoldo I imperatore ed il p. Marco d’Aviano, cappuccino, dai manoscritti originali tratta e pubblicata, Graz 1888.

Lettere inedite del P. Marco d’Aviano scritte negli anni 1682-1683 all’Ecc.mo Signor conte Francesco della Torre, ambasciatore imperiale a Venezia, Udine 1893.

Maria Héyret, P. Marcus von Aviano O.M. Cap. (1631-1699). Einführung in seine Korrespondenz. Band I: Hohe kirchliche Würdenträger, Priester und Ordensleute, München 1937; Idem, P. Marcus von Aviano O.M. Cap. Sein Briefwechsel nach dem Hauptinhalt und den geschichtlichen Zusammenhängen, Band II: Der Römisch-deutsche Kaiser Leopolds I und P. Marcus (1680-1699), München 1938; Band III: Familie und hervorragende Persönlichkeiten seines Hofes, München 1940; Band IV: Der nächste Verwandtenkreis des Kaiser Leopold I, München 1946.

Arturo M. da Carmignano di Brenta (a cura di), P. Marco d’Aviano. Corrispondenza epistolare, I: Ecclesiastici, Abano Terme 1986; II: Imperatore Leopoldo I, Abano Terme 1987; III: Famiglia imperiale, case reali e principesche, Venezia-Mestre 1988; IV: Principi italiani e personaggi vari, Venezia-Mestre 1990; Indici. Errata corrige, Venezia-Mestre 1991.

C Studi

Fedele da Zara ofm cap., Notizie storiche concernenti l’illustre Servo di Dio Padre Marco d’Aviano, missionario apostolico dell’Ordine de’ Capuccini e membro della Provincia di Venezia, 2 tomi, Venezia 1798.

Lechner, Leben heiliger Kapuziner, 3 vol., München 1865.

Augustin Maria Ilg, Geist des heiligen Franziscus Seraficus, Augsburg 1882-1887, pp. 74-79.

La vita del Servo di Dio P. Marco da Aviano dell’Ordine dei Cappuccini narrata in compendio da un alunno (P. Girolamo da Borgoricco) della Provincia Veneta del medesimo Ordine, Venezia 1883.

Belagerung Wiens, Vienna 1883.

Secondo centenario della Liberazione di Viernna dall’assedio dei Turchi (1683-1883). Ricordi storici Filippo Lancellotti Pincipe di Lauro, Roma 1883

Ernest Rembry, Le P. Marc d’Aviano. La délivrance de Vienne en 1683. Voyage de Marc d’Aviano dans le Pays-Bas en 1681, Bruxelles 1884.

Marcellus van Sint-Niklaas ofm cap., Een Wonderdoener der zeventiende eeuw of het leven en de wonderen van den Eerbiedweerden Pater Marcus von Aviano, Minderbroeder Capucinen. Bij een verzamel naar echte oorkonden in een geschiedkundig verhaal, Brugge 1886.

Martin Hinterlechner ofm cap., P. Markus von Aviano aus dem Kapuziner-Orden ein Muster heiliger Treue im Leben und Wirken für Gott. Kaiser und Vaterland, Salzburg 1889.

Venanzio Savi, Notizie compendiate della vita del P. Marco d’Aviano cappuccino della Veneta Provincia Apostolo e Missionario, San Vito al Tagliamento 1890.

Alois Freudhofmaier, P. Marco d’Aviano: in harter Zeit der Schutz-geist von Österreich, Wien 1891.

František JanovsK, P. Marco d’Aviano, kněz řádu kapucínskėho, stražý duch Vidně a Rakouska za tísně turecké roku 1683, Brno 1894.

Maria Héiret, Reueakte und Liebesaffekte des P. Marcus von Aviano, aus dem Kapuzinerorden, mit einem Lebensbilde desselben, Graz 1897.

Norberto Stock von Tux ofm cap, Marcus von Aviano, Priester un Missionär aus dem Kapuzinerorden. Ein Schutzgeist an Österreichs Kaiserthrone. Zur 200 jährigen Säcularfeier seines Todes (+ 1699), Brixen 1899.

Nel secondo centenario del Padre Marco d’Aviano, missionario apostolico, della Veneta Provincia, Napoli 1899.

Maria Héiret, P. Marcus von Aviano. Ein Rettungsengel in schwerer Zeit, Klagenfurt 1900.

Ludovico Dean, Una gloria friulana ossia il padre Marco d’Aviano, Trieste 1900.

Pater Marcus van Aviano, Minderbroeder-Capucijn, en het beleg en het ontzet van Ween 1683, Haarlem 1903.

Luigi Tinti, Vita del Servo di Dio Padre Marco d’Aviano Cappuccino della Provincia Veneta missionario pontificio (1631-1699), Udine 1908.

Eucharisticus Conventus XXIII Vindobonae habitus diebus XII, XIII, XIV Septembris MCMXII et servus Dei Marcus ab Aviano Ordinis Minorum S. Francisci Capulatorum, Roma 1912.

Am Grabe des Pater Markus von Aviano, Neun Predigten gehalten bei der Dritten Gedächtnisfeier des Wiener Eucharistichen Weltkongress. Wien 1915.

Maria Héiret, P. Marcus von Aviano: der geistesgerwaltige Bußprediger in Krieg und Frieden, München 1915.

Jaron Konstanty, W 230, rocznice odsieczy Wiednia Marek d’Aviano Kapucyn Przyczynek do XXIII Mieddzynarodowego Kongresu Eucharytycznego w Wiednin, 12.15 wrzeeśnia 1912, Sedziszów 1916.

Maria Héiret, Der ehrwürdige Kapuziner P. Marcus von Aviano gest. 1699, Altötting 1917.

Luis-Antoine de Porrentruy et Ernest Marie de Beaulieu ofm cap., Apôtre, Diplomate et Guerrier. Le Venerable P. Marc d’Aviano, capucin, Toulouse 1921 (versione italiana con il titolo: Apostolo, diplomatico e guerriero. Il p. Marco d’Aviano cappuccino, Padova 1921).

Lechat, Le venerable Marc d’Aviano a Liegi, in Analecta Bollandiana, 1938, XLVI, pp. 367-369.

Maria Héiret, P. Marcus von Aviano. Apostolischer Missionär und päpstlicher Legat beim christlichen Heere. Zur Erinnerung an die 3. Jahrhundert-Feier seiner Geburt, München 1931 (edizione italiana: Padre Marco d’Aviano, Padova 1999).

Karl Johannes Grauer, Ernest Karl Winter, H.K. Zessner-Spitzemberg, Marco d’Aviano Ord. M. Cap. Sein Werk und seine Zeit. Eine Festschrift zum 250 Jahrestag der Türkenbefreiung, Wien 1933

Vincenz Oskar Ludwig, Fata Morgana. Tragödie eines Füherers. In memoriam Marco d’Aviano, Linz 1934.

Zur Weihe des Denkmals für Markus von Aviano. Am 9. Juni 1935 in Wien, Wien 1935.

Vincenz Oskar Ludwig, Markus von Aviano, der Retter Europas, Wien 1935.

Luigi Da Bassano ofm ca., Il Ven. P. Marco d’Aviano delli Minori Cappuccini, Torino 1935.

Bertlan Röss, Aviánoi Márk pápai követsége és a Török félhold alkonya Magyarorszá, Budapest 1936 (ristampa anastatica 1999)

Bernardino da Cittadella ofm cap, Il Pellegrino di Dio (Ven P. Marco d’Aviano), Venezia 1941.

Giovanni Crisostomo da Cittadella ofm cap, Il Venerabile P. marco d’Aviano nella sua predicazione, Padova 1943.

Werner Weinrother, P. Markus von Aviano Kapuziner, Wien 1949.

Anna Coreth, La penetrazione del misticismo cappuccino in Austria, in “Annuario di teologia mistica”, 3/1957, pp. 9-95.

Anna Coreth, Pietas Austriaca: pietà austriaca nel barocco, Casa editrice di storia e politica, Vienna 1959 (nuova edizione 1982, ing. 2004).

Emilio Patriarca, Marco d’Aviano: predicatore e taumaturgo, diplomatico e stratega, coartefice di vittorie, Verona 1963.

Emilio Patriarca, Il Padre Cappuccino Marco d’Aviano. Profilo biografico, Padova 1971 (titolo di copertina: P. Marco d’Aviano salvatore di Vienna e dell’Europa).

Josef Boets, Uit het dagwerk van gezelle: Carlo d’ Cristophori, Gezelle, 1973.

Hildebrand Troll, Das wundertätige Gnadenbild zu St. Peter in Neuburg a.d. Donau, 1981.

Marco d’Aviano: Beter – Apostel – Retter, Wien 1983.

Silvestro Giuseppe Monteduro ofm cap, Marco d’Aviano. L’unità cristiana e l’unità europea, Roma 1983.

Konradin Roth, P. Markus von Aviano in deutschen Landen, Koblenz 1983.

Marcello Bellina, Padre Marco d’Aviano, Udine 1991 (seconda edizione, riveduta da p. Venanzio Renier: Fratello Marco, Udine 1994).

Giulio Cesare Testa, Non nobis Domine, in «Il Noncello», n. 63, Pordenone 1995.

Carlo Sgorlon, Marco d’Europa, Cinisello Balsamo 1993 (edizione friulana Marc d’Europe, Romanç storic su la vite di Pari Marc di Avian voltât par furlan di Edi Bortolussi, Societât Filologjiche Furlane, Udine 2020).

Arturo Basso ofm cap, P Marco d’Aviano. Un «profeta disarmato» per l’Europa, Dosson di Casier 1993 (riedizione con il titolo; Una vita per il bene dell?Europa cristiana: il venerabile padre Marco d’Aviano, in Marianod’Alatri (a cura di), Santi e santità nell’Ordine cappuccino, I, Il Cinquecento e il Seicento a Roma, Villorba 2001).

Erich Feilg, Halbmond und Kreuz, Marco d’Aviano und die Rettung Europas, Wien 1993 (edizione italiana col titolo: Mezzaluna e croce. Marco d’Aviano e la salvezza dell’Europa, Villorba 2001).

Ruggero Simonato (a cura di), Marco d’Aviano e il suo tempo. Un cappuccino del Seicento, gli Ottomani e l’Impero, Atti del Convegno storico internazionale, Pordenone 12-13 novembre 1993, Pordenone 1993.

Walter Arzaretti – Maurizio Qualizza, (a cura di), Marco d’Aviano, Gorizia e Gradisca. Dai primi studi all’evangelizzazione dell’Europa, s. l. 1998.

Silvano Cavazza, Francesco Ulderico della Torre e Marco d’Aviano, in Silvano Cavazza e Marino De Grassi (a cura di), Gorizia Barocca. Una città italiana nell’impero degli Asburgo, Monfalcone 1999, pp. 228-236.

Venanzio Renier ofm cap, Padre Marco la vita, l’anima, Pordenone 1998 (edizione slovena dal titolo: Pater Marko iz Aviana. Apostol sprave in rešitekj krščanske Europe, 2001; terza edizione riveduta: Beato Marco la vita l’anima, Pordenone 2003).

Fidelis Krautsak, Markus von Aviano. Künder eines geeinter christichen Europa, Wien 1999.

Marco d’Aviano Prediger und Diplomat, Wien 2000.

Alberto Cassini, Luci nella notte. Marco d’Aviano e le guerre turchesche, Pordenone 2001.

Comitato P. Marco d’Aviano (a cura di), Padre Marco d’Aviano e il suo tempo, Corso aggiornamento insegnanti 9-26 novembre 1999 e Il Seicento e la spiritualità di Marco d’Aviano, Giornata di studi 27 novembre 1999, Pordenone 2002.

Padre Marco d’Aviano, frate cappuccino, beato, supplemento a «Portavoce s. Leopoldo Mandić», n. 3, Padova 2003.

Arturo Basso, Beato Marco d’Aviano. Dare un’anima per l’Europa, EMP, Padova 2003.

Giuliana Vittoria Fantuz e Venanzio Renier, Marco d’Aviano e Innocenzo XI. Custodi dell’Europa cristiana, Roma 2012.

Lino Cusinato (a cura di), Andrea Giacinto Longhin, fra Andrea da Campodarsego, con la collaborazione dei suoi studenti. Breve biografia del Beato Marco d’Aviano, missionario ed evangelizzatore, Treviso 2013.

Comitato pro causa di canonizzazione del beato Marco d’Aviano (a cura di), Padre Marco d’Aviano. Il beato che salvò l’Europa, Udine 2018 (riedizione riveduta e ampliata di

Marcello Bellina, Padre Marco d’Aviano, Udine 1991).

Andrea Giacinto Longhin, Fra Andrea da Campodarsego ofm cap con la collaborazione dei suoi studenti, Breve biografia del Beato Marco d’Aviano missionario ed evangelizzatore, a cura di mons. Lino Cusinato, Treviso 2015.

Aviano. I luoghi del Beato Marco. Un percorso che farà conoscere la straordinaria vita del frate avianese, Aviano 2015.

Loredana Gazzola – Carlo Scaramuzza ( a cura di), Storia di una pianeta, Pordenone 2018 (pianeta detta di Padre Marco a Rizzios di Cadore).

Sentiero della Misericordia a Madonna del Monte. Via Crucis e Via Lucis, a cura di mons. Sergio Moretto ( con pagine sul memoriale marciano nel santuario), Aviano 2021.

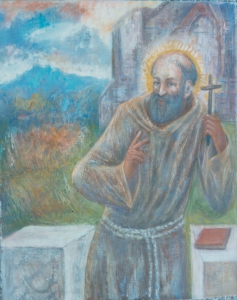

Marco d’Aviano nell’arte

La figura di padre Marco d’Aviano è stata oggetto di grande interesse in campo artistico. Varie immagini furono fatte eseguire da alte personalità del tempo, principi e vescovi, sia in pittura che in scultura; e ancor oggi il cappuccino predicatore continua ad essere dipinto, come dimostra ad esempio il quadro dedicato recentemente al santo dal pittore Giancarlo Magri.

Giancarlo Magri, Padre Marco d’Aviano benedicente, chiesa di San Bartolomeo, Roveredo in Piano, 2022

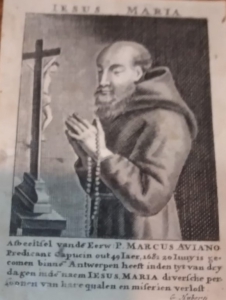

Purtroppo non esiste uno studio esaustivo di tali rappresentazioni, se non un breve articolo in tedesco del padre cappuccino viennese Jesuald Dettenweitz, del 1933, da cui si prende qui spunto. L’autore sottolinea subito il fatto che durante i grandi viaggi missionari di padre Marco, in Austria, Germania, Belgio e Olanda, furono prodotte decine di migliaia di incisioni con la sua immagine, perché la gente potesse vederlo mentre predicava e potesse averlo con sé dopo la sua partenza. In un santino di Anversa, ad esempio, leggiamo: «Immagine del venerabile Padre Marco d’Aviano. Predicatore-Cappuccino, di 49 anni, 1681, 20 giugno entrato ad Anversa, nello spazio di 3 giorni ha, nel nome di Gesù, Maria liberato diverse persone dalle loro malattie e miserie».

1681, incisione, padre Marco all’età di 49 anni ad Anversa, Museo Maurice Tassan, Aviano

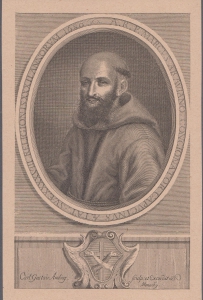

Il 16 novembre 1680, ad esempio, ad Augusta, furono distribuite migliaia di sue immagini a forma di ovale, con la scritta: “Marco d’Aviano, cappuccino predicatore all’età di 48 anni A. 1680”. Anche a Vienna fu distribuita un’incisione nel 1680, di Karl Gustav Amling, che mostra il busto di P.M. e sotto lo stemma serafico. Evidentemente nelle varie città della Germania ci si era organizzati per permettere a tutti di vedere padre Marco attraverso delle immagini a stampa mentre lui predicava o subito dopo la sua partenza.

Carl Gustav Amling, 1680, incisione, padre Marco all’età di 48 anni, Museo Maurice Tassan, Aviano

In Belgio, ad Amsterdam, il 20 giugno 1681 affluirono dai 30.000 ai 50.000 fedeli e per gran parte di loro la presenza del cappuccino coincise con l’immagine che lo ritraeva. Anche in Olanda, ad Anversa, fu distribuita, sempre nel 1681, un’incisione con padre Marco in preghiera.

Un’altra modalità per presentare l’opera evangelizzatrice del frate di Aviano fu quella della pubblicazione di Libretti dei miracoli. Sempre ad Augusta, ad esempio, fu pubblicato un libretto da parte del dr. Wilhem Aymair, protonotario apostolico. Naturalmente le immagini più frequenti sono quelle che lo immortalano come salvatore e protettore dell’Austria; tali immagini pubblicate dopo la liberazione di Vienna del 1683 lo ritraggono con la croce in mano, a benedire i soldati e fermare i nemici. Così, ad esempio, si apre il volume di uno dei suoi primi biografi, il padre Fedele da Zara, del 1798. Un’immagine simile è riprodotta nel libro del principe Philipp Lanceloti nel suo Secondo centenario della liberazione di Vienna, Roma, 1883. E così appare nella chiesa dei Cappuccini di Vienna, sia nella grande statua che si trova all’esterno, sia in una pittura interna di Michael Rieser, con la scritta: «Dem Schutzgeiste Wiens und Österreichs in der Türkennoth 1683. P. Marcus d’Aviano O.C., geboren 17. November 1631, gestorben 13. August 1699».

Michael Rieser, Padre Marco d’Aviano, Chiesa dei cappuccini, Vienna

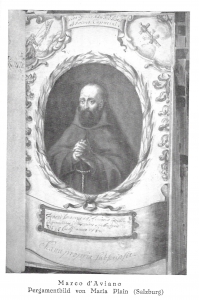

Ma è proprio grazie all’articolo di Jesuald Dettenweitz che veniamo a sapere che una delle prime immagini di padre Marco «è quella conservata nel convento dei cappuccini di Maria di Loreto a Salisburgo. Le monache volevano mantenere l’immagine nel punto in cui era avvenuta la visita. Fecero dipingere il quadro nel convento e lo posero sopra la porta, nel punto in cui le sorelle parlavano con lui e ricevevano la benedizione. Quando nel 1818 un incendio ridusse in cenere gran parte del monastero, il quadro a olio rimase incredibilmente intatto, perciò è ancora oggi venerato». Durante la Seconda Guerra mondiale il convento è stato bombardato, ma sappiamo che il dipinto è ancora lì, gelosamente custodito dalla suore di clausura che oggi lo abitano.

Immagine di padre Marco del Convento di Salisburgo

Il cappuccino austriaco scrive anche che «un altro quadro si trova a Maria Plain e ricorda la sua presenza a Salisburgo nel novembre 1680. Secondo una legenda riportata nel retro del quadro, padre Marco, prima della sua partenza da Salisburgo, il 28 agosto visitò il santuario di Maria Plain, disse la messa e benedisse. Promise ai presenti che avrebbe chiesto a Dio una morte felice per loro e per tutti i Salisburghesi. Visitò il monastero anche il 23 luglio 1682. La pergamena fu firmata da P.M. prima di partire per il Tirolo». In questo caso abbiamo potuto avere l’immagine dai Benedettini di Salisburgo, che curano il santuario di Maria Plain, e possiamo dire che essa costituisce un documento eccezionale, anche per le parole con cui padre Marco ha vergato il piccolo dipinto su pergamena.

Vera immagine di padre Marco d’Aviano, Santuario di Maria Plain, Salisburgo

Anche il vescovo di Bamberg invitò padre Marco a visitare la sua città e incaricò il pittore di corte Jean Baptista di dipingere a colori P.M. e inviargli il ritratto, mentre a Düsserdorf fu realizzato un busto da parete dello scultore fiammingo Gabriel de Grupello. Purtroppo queste opere, come altre, non ci sono pervenute, ma ultimamente è stato ritrovato e riconosciuto l’importante dipinto di Johann Melchior Roos, in cui pòadre Marco è tra i protagonisti della liberazione di Vienna. Si tratta di un’opera particolarmente espressiva, in cui il cappuccino è dipinto in forma inusuale, a braccia aperte, mentre saluta l’amico Carlo V di Lorena, comandante delle truppe imperiali.

Johann Melchior Roos, particolare con padre Marco d’Aviano, Centro culturale Augusto Del Noce, Pordenone

Carlo Marini, Padre Marco d’Aviano, chiesa di San Zenone, Aviano

Concludiamo questa breve rassegna con la bella statua dell’altare dedicato a padre Marco nella chiesa di San Zenone, nel primo altare destro. Quello che colpisce è il fatto che nei quaderni posti sopra la mensa dell’altare non passa settimana o addirittura giorno che qualcuno non scriva una supplica al beato, chiedendo una grazia per le proprie necessità. Segno questo che la devozione per padre Marco continua a essere viva tra gli avianesi e non solo, una devozione verso un santo che ha ancora molto da dire al nostro tempo e che continua a interpellarci e a dialogare con noi anche attraverso le opere d’arte.

Marco d’Aviano: appunti mariani

L’iconografia di Maria Hilf (Maria del soccorso) di Passau è stata studiata da Paolo Goi in occasione del convegno Marco d’Aviano e il suo tempo. Un cappuccino del Seicento, gli Ottomani e l’Impero, tenutosi a Pordenone il 12.13 novembre 1993. In tale contesto l’autore non aveva individuato un legame particolare tra padre Marco e la rappresentazione mariana di Passau: “Non pare che l’infuocata predicazione del santo religioso abbia avuto conseguenze dirette per quel che riguarda la fortuna del tipo passaviense della Maria Hilf, dal momento che l’effigie inalberata dalle truppe bavaresi nella battaglia di Vienna era costituita dalla Patrona Bavariae … tuttavia la sua insistenza sul patrocinio della Auxiliatrix, la predicazione animata da processioni nei luoghi dove il culto era sorto o s’era irradiato, dovettero favorire lo sviluppo della devozione e conseguentemente della sacra immagine alla quale per tempo del resto i padri cappuccini avevano mostrato affetto … ” (L’iconografia della “Maria Hilf” di Passau in Friuli Venezia Giulia, p. 454).

Lukas Cranach, Mariahilf, 1512, Innsbruck, Jakobskirche

La questione andrebbe approfondita, perché Maria Héyret scrive che padre Marco prima della battaglia di Vienna del 12 settembre 1683 teneva in mano proprio questa Madonna. : “Das Kreuz in seiner Rechten und das Marienbild (Lucas Cranach) in der Linken, hielt Markus von Aviano eine flammende Predigt an das christliche Heer, spendete nach Erweckung von Reue und Leid Generalabsolution und führte sie mit dem Kampfruf <Jesus und Maria Hilf> in die Schlacht”. “Con la croce nella mano destra e l’immagine di Maria (Lucas Cranach) nella sinistra, Marco d’Aviano pronunciò un’appassionata predica all’esercito cristiano; dopo aver risvegliato rimorsi e sofferenze diede l’assoluzione generale e li condusse al grido di battaglia Gesù e Maria Hilf”.

L’immagine divenne famosa grazie all’imperatore Leopoldo I d’Asburgo, che, fuggito da Vienna, pregò con la sua corte a Passau davanti alla Vergine Maria. “Maria Hilf”, che divenne il grido di battaglia nella guerra contro i turchi. L’immagine della Vergine Maria di Passau divenne così l’immagine nazionale della famiglia degli Asburgo.

Intitolazione al Beato Marco d’Aviano della piazzetta retrostante la chiesa di Santa Maria Maggiore a Cordenons, 18 febbario 2023

Presentazioni del volume Marco d’Europa. La grazia e il potere. Studi su Marco d’Aviano e un’immagine della liberazione di Vienna, edito dalla Libreria al Segno Editrice